一部のブラウザ

の

た

め

の

邪

魔

な

広

告

よ

け

ス

ペ

ー

ス

で

す。

2009年5月15日(金)

<<ディーヴァ>>

関西日仏学館の日。明日からドイツ語寺子屋塾も再開なので、午前中は

ドイツ語の代数の本を読で調べもの。午後は関西日仏学館へ。ル・カフェで昼食

の後、図書室に籠り、午前中の調べものに関連するフランス語の論文を読んで

すごす。夕方、隣の京大ルネで少し早めの夕食を摂り、それから授業に出る。

授業の直前まで、肩こりが酷く、また少しお腹の調子も悪かったのだが、授業

を受けているうちに回復した。元気になったところで、今日も帰りは菊水辛口

180mlアルミ缶路上飲酒をしながら、ぼんやりと数学を考えつつ京都市役

所駅前まで徒歩、それから地下鉄で帰宅。

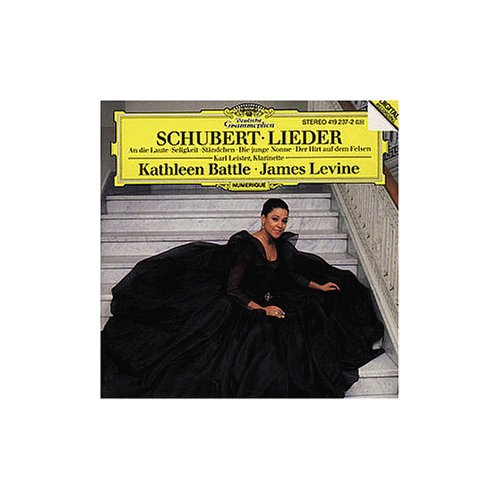

さて今日の1枚は、キャスリーン・バトルのソプラノでシューベルトのドイツ・

リート集。これを買った時のお目当ては、シューベルトが唯一書いたクラリネッ

トを使った曲「岩上の羊飼いDer Hirt aus dem Felsen」。クラリネットはカー

ル・ライスターが吹いている。この曲に限らず、全部素晴らしい。キャスリン・

バトルってのはどういう人だかよく知らないけど、びっくりする程上手くて、

可憐で透明感のある声を自由自在に出して、曲のイメージを豊かに膨らませて

くれる。そしてこのCDを聴くたびに、何故か「ディーヴァ Diva」っていう昔の映

画のことを思い出すのだ。

さて今日の1枚は、キャスリーン・バトルのソプラノでシューベルトのドイツ・

リート集。これを買った時のお目当ては、シューベルトが唯一書いたクラリネッ

トを使った曲「岩上の羊飼いDer Hirt aus dem Felsen」。クラリネットはカー

ル・ライスターが吹いている。この曲に限らず、全部素晴らしい。キャスリン・

バトルってのはどういう人だかよく知らないけど、びっくりする程上手くて、

可憐で透明感のある声を自由自在に出して、曲のイメージを豊かに膨らませて

くれる。そしてこのCDを聴くたびに、何故か「ディーヴァ Diva」っていう昔の映

画のことを思い出すのだ。

沖電気工業(株)の社員だった頃、蕨寮という独身寮に住んでいた。ベッ

トと勉強机と小さなクロゼット以外は畳一畳半分ぐらいのスペースしかない異

様に狭い個室で、テレビなどの私物を置くともう足の踏み場も無くな

るぐらいだった。

しかし、4階建2棟からなる大きな寮で常時200人ぐらいが住んで

おり、柔道場にも使えそうな広い娯楽室やワイシャツやスーツのクリーニング

集配場があり、食堂があって朝晩の食事が出たし、共同ではあるが銭湯みたい

な大浴場やトイレや洗濯場も完備されていたから結構快適だった。

寮には同期の友人たちや、どことなく寂しそうな単身赴任のオジサンや、

禁止されているのに夜中にこっそり女の子を連れ込む高卒の若い男の子や、

何故かいつも箸を握り締めてウロウロしている中国人研修生や、

冷蔵庫から缶コーヒーと本(!)が出てくる男や、

小柄な体格なのに大人の腕よりも太い糞を垂れ、

水洗トイレで何度水を流してもびくともしないので、

いつも諦めてそのまま放置していく通称「馬鹿糞」男とか、

色々な奴が居て、毎日わいわいと愉快だった。

寮生活の中で、週末の夜はベットに入ってからも夜中までテレビを見てす

ごずのが楽しみだったが、ある番組で「ディーヴァ Diva」を紹介してて、面

白そうだから見に行こうかなと思ったのだが、結局約25年後の今日に至るまで

見ていない。自分ではあまり意識していないけど、それが今でも心残りなのだろう。

その番組ではモーツァルトを題材にした映画「アマデウス」の紹介を

していたこともあって、「傍若無人な天才音楽家に蹴散らかされて嫉妬に狂う

凡庸な宮廷音楽家」という話が、数学の天才・秀才の同級生や後輩達に蹴散らかさ

れ、天才・秀才の成れの果ての教授達にナマス斬りにされてのたうち回っていた、

学生時代の自分のイメージと重なっておおいに興奮し、その後20年以上モーツァルト

嫌いが続くこととなった。

数学者としての今の生活もそうだけど、数学科で学び数学者を目指す学生

生活は、四六時中自分を数学に追い立てていなければならず、それはそれで好

きな事をやっているのだからいいのだけど、ある意味で心休まる時が無いので

ある。数学から離れて会社員をやってた頃は、仕事から帰れば、短い時間では

あっても、のんびりと好きな事をしていられた。友人とスキーやテニスに出か

けたり、ジャズのコンサートや映画を見に行くようになったのも、会社員になっ

てからである。あの狭苦しい蕨寮には、その頃の幸福な開放感の思い出が一杯

詰まっていたのだけど、数年前に取り壊されて会社の事業所になっていた。

しかしそれにしても、バトルのこの衣装は何なんでしょうね。紅白歌合戦

の小林幸子か、徳島の讃岐饂飩に入っているテンコ盛り鳴門生若布って感じ。

そこまでしなくても歌は歌えるでしょ?と。

2009年5月14日(木)

<<歌は疲れます>>

研究日。午前中は自宅で、午後は例によって京大数理研図書室で。閉館前に論

文をひとつコピーしてから図書室を出る。難しい問題にどうアプローチすれば

良いか、色々試行したり関連しそうな理論を調べたりしているうちに、どんど

ん物知りになっていくけれど、この方法も駄目、あの理論も使えないっていう、

「駄目リスト」がどんどん長くなっていくだけのような気がするな。

しかし、この「駄目リスト」と心中する覚悟が出来ていないと、まともな研究

は出来ないんだろうね。

帰りはJEUGIA三条本店に立ち寄って、しばし偵察。J.S.バッハの

「ゴールドベルク変奏曲」ハープ版のCDが2つ出ていて、試聴して比べるも

優劣つけ難く、さりとて両方買うにはちと財布が寂しく、迷った末に今日は見

送り。山科のスーパーで買い物をしてから帰宅。

帰りはJEUGIA三条本店に立ち寄って、しばし偵察。J.S.バッハの

「ゴールドベルク変奏曲」ハープ版のCDが2つ出ていて、試聴して比べるも

優劣つけ難く、さりとて両方買うにはちと財布が寂しく、迷った末に今日は見

送り。山科のスーパーで買い物をしてから帰宅。

さて今日の1枚(実は2枚組CD)は、またもシューベルトのドイツ・リー

ト集。このCDには、有名な「冬の旅 Winterreise」の「菩提樹 Der

Lindenbaum」などが入っている。やっぱりドイツ・リートはシューマンより

シューベルトである。なんてったって「私は生き、神のように作曲してます」

だもんね。

このCD,歌っている4人の歌手の一人が白井光子サマだし、それに何と言ってもこ

のジャケットの菩提樹の写真があまりに綺麗だったから、即決で買ったのだが、

結局数回聴いただけで、長い間その辺に押し込んであった。

今日久しぶりに聴いてみて、歌はやっぱり聴いてて疲れるものだと痛感し

た。ドイツ語だから中途半端に歌詞の端々が分かり、かと言って全体として何

を言ってるのかは分からない。歌詞を読んでも、詩歌のドイツ語は変な癖があっ

てよくわからない。日本語訳を読んで、へーえ、これはそういう意味かと分か

るが、だったらもっと平明なドイツ語で書いて欲しいものだ、こんな文章を私

の試験の答案で書いたら零点だぞ!(数学の試験でドイツ語の詩書く学生が居

ればの話だけど)、と。さらにこのCD

にいたっては、歌詞もついていない。

それで結局、歌を単なる音楽として聴いてしまうのだが、その一方で、私

の脳の一部は一生懸命歌詞の意味を探ろうと無駄な努力をしている。そういう

風に脳が動いてしまうと、その間は数学ができなくなり、それでも無理して聴

きながら数学してると猛烈に疲れてしまう。数学しながら聴けない音楽は、結

局疎ましくなっていまうのよね。歌なんか、聴かなくてもいいじゃないの、こ

のジャケットの綺麗な写真だけ眺めてれば、と。

2009年5月13日(水)

<<私たち、結婚しました!>>

基本的に研究日。しかし16時半から教室会議があるため15時過ぎに出勤。

会議の時間まで5月末締切の書類書きの雑用を片付けようかと思ったけど、結

局研究室で色々調べ物などをして終る。16時半から18時半頃まで教室会議。

内職をするにも、議事が五月蝿くてあまりはかどらず。まあ、議事が騒々しい

のは、意味不明の沈黙が支配する複雑系会議よりも健全だから、ある意

味で安心して聞き流していられる。

いずれにせよ、今年度の私は、「歪み脳の治療に専念するため」と称して会議

でも教室のメーリングリストでも極力発言しないことにしており、

今日も2時間沈黙を守った。

会議終了後、ただちに帰宅。

夜も少し数学。

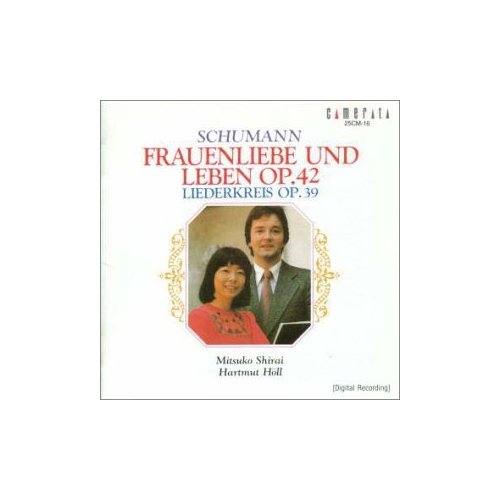

さて、今日の1枚は、光子さまフリーク時代に勢いで買った、ハルトムート・

ホル&白井光子のシューマン・ドイツリート集。このCDは昨日紹介したもの

よりも数年前に作られており、写真のホルは、まだ20代のか

わいい坊やである。何だか、「私たち、結婚しました!」って挨拶状の

葉書みたい。実際この二人は夫婦らしいけどね。

さて、今日の1枚は、光子さまフリーク時代に勢いで買った、ハルトムート・

ホル&白井光子のシューマン・ドイツリート集。このCDは昨日紹介したもの

よりも数年前に作られており、写真のホルは、まだ20代のか

わいい坊やである。何だか、「私たち、結婚しました!」って挨拶状の

葉書みたい。実際この二人は夫婦らしいけどね。

このCDには、10日に紹介したマティアス・ゲルネのCDと同じ「リー

ダクライスOp.39」と「女の愛と生涯 Op.42]の2曲が入っている。

「女の愛と生涯」 というド演歌ちっくな題名には、いつもながらびっくりす

るが、原題も Frauenliebe und Leben だから、そう訳するしかないか、と。

「リーダクライス」の方は、20代の光子さまの若さ故か、時折力任せのキン

キン声が暴走するといった荒削りな部分があったりして、その意味ではマティ

アス・ゲルネのCDの方がいいなと思う。今日も、久々にこのCDを聴いて、

キンキン声の「リーダクライス」に頭がくらくらしたので、気付け薬にマティ

アス・ゲルネを聴きなおした。

ところで私は蛙、特にアマガエルが好きである。アマガエルの生態がどう

なのか詳しいことは知らないけど、トノサマガエルなどと違って、木の葉っぱ

の上とか、水辺から少し離れた所に居たりする。ここ1,2日の間、5月10

日に紹介したゲルネのCDのジャケットが何故か私の心の琴線に触れる理由を

考えていたのだが、それは下からこちらを見上げているゲルネが、森の中で低

木の葉の上に座ってこちらを見ているアマガエルに見えるからだと分かった。

魔法でアマガエルにされてしまったゲルネが、「私は嫉妬深い魔女の仕業で

アマガエルにされてしまった、バリトン界のプリンスです。どうか助けてください」

と言ってるような。

2009年5月12日(火)

<<復習をしよう>>

昼頃出勤。ラクト山科で買ったサンドイッチなどで、研究室コソコソ昼食の後、

13時から14時半まで経済学部、経営学部のCプログラミングの授業。引き

続き14時40分から16時10分まで数理科学科2回生の代数学の講義。お

上のお達しに従って、授業の最初にコミュニケーション・ペーパーを配布した

ら、授業終了後2人の学生が早々と提出してきた。二人とも「授業の最初に復

習とかして欲しいですぅ」式のコメントを書いている。はてな?

毎回の授業を前回の復習から始めているのに、「復習をして欲しい」とは

これ如何に?しばし黙考の末、「前回やったことが全く頭に残っていないとす

れば、目の前で説明されていることが復習かどうか判別できないはずだ」との

仮説を思いついた。この仮説が正しければ、復習をやってみせる時は、ちゃん

と「復習」と板書して赤でぐるぐるマルでもつければよいかも知れない。

笛や太鼓の鳴り物入りで、おーっ、今から復習するぞー!おーっ、これで復習

が終りだぞー!って騒いで見せるのもいいな。

でもその前に、まず、君たちが復習をすべきじゃん、と。

16時半から17時40分ぐらいまで新任の先生のお披露目研究講演会を

聞いた後、くだんの学生にコミュニケーション・ペーパーの返事メールを出し

たり、生協で夕食をとったり、研究室で資料を探してコピーしたりしてから帰

宅。

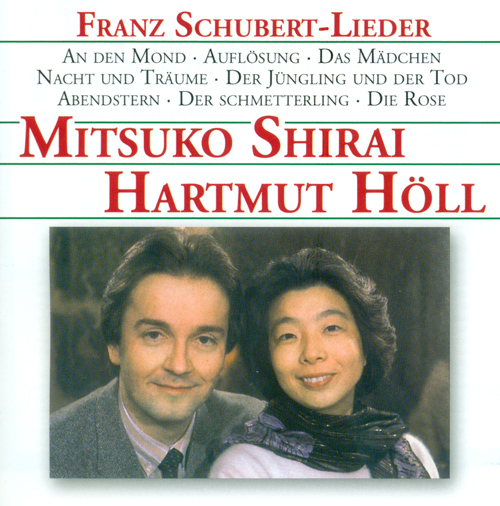

さて、今日の1枚は、ドイツ・リート界の最強コンビ、白井光子(メゾソプラ

ノ)&ハルトムート・ホル(ピアノ伴奏)の「シューベルト・ドイツ・リート

集」。「私は生き、神のように作曲してます」と意気揚々たるシューベルトは、

気に入った詩を見つけては、たちどころに曲をつけて友人達の前で披露してい

たという。

さて、今日の1枚は、ドイツ・リート界の最強コンビ、白井光子(メゾソプラ

ノ)&ハルトムート・ホル(ピアノ伴奏)の「シューベルト・ドイツ・リート

集」。「私は生き、神のように作曲してます」と意気揚々たるシューベルトは、

気に入った詩を見つけては、たちどころに曲をつけて友人達の前で披露してい

たという。

このCDは、京都コンサートホールでのコンサートの後、しばらく白井光

子サマにハマっていた頃に買ったのだが、その後、ゲーテ・クラリネット奏者

氏に弟子入りしてクラリネット鑑賞法の修行生活に入ったり、脳が歪んで歌嫌

いが進行したりして、最近はとんと聴いていなかった。

今日久しぶりに聴いて、復習。

ジャケットの写真は、彼らが30代の頃のものであろう。ホルは見ての通り

のハンサム・ボーイのまま、今は白髪交じりのいい感じのオジサンになっている。

光子サマは40代50代と年を重ねるにつれて美しくなっていくタイプの人で、

京都のコンサートの時は天女みたいな雰囲気だったな。

2009年5月11日(月)

<<へっちゃらさ>>

連休は研究面で「とりあえずここまでは分かりたい」という部分まではっきり

させることが出来たので、まあ、良かったとしておこう。本日、連休明けの最

初の授業日。ラクト山科で買ったサンドイッチなどで研究室コソコソ昼食をとっ

てから、明日の講義のプリントなどのコピーや郵便物の整理など。14時半か

ら18時過ぎまで、30分の休憩を挟んで卒研ゼミ2つ。その後、少し雑用を

して19時すぎに大学を出る。

さて、今日の1枚は、李白などの詩のドイツ語訳にマーラーが曲をつけた「大

地の歌 "Das Lied von der Erde" 」。以前、「巨人 Titan」を聴いて、その

大袈裟な曲づくり故にマーラー嫌いになっていたのだが、それにも懲りずにこ

のCDを買ったのは、ひとえに2005年11月に京都コンサートホールでメ

ゾソプラノの女王・白井光子さまがこの曲を歌われたからである。勿論、かぶ

りつきで聴いてましたね。あれからまだ4年も経ってないけど、10年以上昔

のことのように思えるのは、何故でしょう?その2年後に脳が歪んだからで

しょうか?

さて、今日の1枚は、李白などの詩のドイツ語訳にマーラーが曲をつけた「大

地の歌 "Das Lied von der Erde" 」。以前、「巨人 Titan」を聴いて、その

大袈裟な曲づくり故にマーラー嫌いになっていたのだが、それにも懲りずにこ

のCDを買ったのは、ひとえに2005年11月に京都コンサートホールでメ

ゾソプラノの女王・白井光子さまがこの曲を歌われたからである。勿論、かぶ

りつきで聴いてましたね。あれからまだ4年も経ってないけど、10年以上昔

のことのように思えるのは、何故でしょう?その2年後に脳が歪んだからで

しょうか?

李白の詩も、「人生ははかない。だから、飲んで歌って、楽しく酔いつぶ

れてやるんだ!」とか「若い時、友達と遊んだあの頃が懐かしい」とか「酔い

つぶれて夢か現か、いつの間に春が来たかどうかもよくわからん」とか「友達

がどんどん死んでって、寂しいよう!」とか、世をはかなみ、酒に溺れて崩れ

果てる自暴自棄親父の姿を詠ってて、この「そんまんま」というか「ベタ」の

オジサンの姿が、ハイネやケルナーの詩よりはうんと分かりやすい。かように

おぞましきオジサンの姿も、マーラーの、あの不釣合いなぐらいに雄大で大袈

裟な曲で歌っちまえば、何だってへっちゃらさ、と。

このジャケットの写真は中国の刺繍かしら。どうもアジア的に見えるのは、

真ん中の鶴のデザインのせいかも。ドイツ人だったら羽を広げて足を踏ん張っ

てる鷲か鷹を描くかもね。

2009年5月10日(日)

<<意味がわからん>>

野暮用の日曜日。昼頃から夕方まで、自宅や京都市内で色々野暮用。32年ぶ

りだかに出雲路橋の関西文理学院に立ち寄った。一度だけそこで大学受験の模

擬試験を受けたのだが、建物は当時と変わっていなくて、ちょっと懐かしかっ

た。夜は火曜日の講義の準備。

そういえば、30年以上昔には京都府立医科大学前の府立文化芸術会館のあた

りに立命館

大学広小路キャンパスというのがあって、高校2年生の時に駿台予備校の模試

を受けに行ったこともある。まだ学生運動の雰囲気が残っている時代で、中核

派だか革マル派だか何だかの立て看板があった。学生がビラ一枚掲示するにも

厳しい検閲が入る、今の超管理主義的なRitsと同じ大学とはとても思えない。

あとは、百万遍の駿台百万遍ハイツの所には当時は駿台予備校京都校が建って

て、高校3年の時に一度模擬試験を受けに行った。ボウリング場を買収して改

修した建物で、教室の床にはボウリングのレーンがそのまま使われていた。

そういえば、30年以上昔には京都府立医科大学前の府立文化芸術会館のあた

りに立命館

大学広小路キャンパスというのがあって、高校2年生の時に駿台予備校の模試

を受けに行ったこともある。まだ学生運動の雰囲気が残っている時代で、中核

派だか革マル派だか何だかの立て看板があった。学生がビラ一枚掲示するにも

厳しい検閲が入る、今の超管理主義的なRitsと同じ大学とはとても思えない。

あとは、百万遍の駿台百万遍ハイツの所には当時は駿台予備校京都校が建って

て、高校3年の時に一度模擬試験を受けに行った。ボウリング場を買収して改

修した建物で、教室の床にはボウリングのレーンがそのまま使われていた。

さて、今日の1枚はマティアス・ゲルネというバリトン歌手による、R.

シューマンの「リーダークライス Op.39」「12の詩 Op.35」。

要するにハイネとケルナーの詩に曲をつけた歌。はてな?歌嫌いの私が

何でこんなCDを持っているのか?それは、2000年9月から半年ドイツに

滞在した時、「まあ、折角ドイツに来たことだし、ドイツの歌でも聴いてみよ

うか」と思って、シューマンって有名な作曲家じゃなかったっけ?とか、ジャ

ケットの写真が綺麗だからとか、そういう理由で何となく買ってしまった

のである。

久しぶりに聴いてみて、ドイツ語は当時よりも良くわかるはずだが、この

詩は一体何が嬉しいだの悲しいだのと言ってるのかよくわからない。まあ、詩

というのはそういうものかも知れないけど、そのモチーフが分からなったり共

感できなかったら、結局何が何だか分からない。大体、ハイネやケルナーの詩

なんて、日本語訳を読んでも「あ、もういいや!」ってすぐに放り出してしま

うんだから、しょうがない。しょうがないから歌も含めて全部音楽として聴く

ことになる。意味は分からなくてもよろしい。

私は意味が分からないものを楽しむことにかけては、プロである。絵にも、

音楽にも、数学にも、人生にも、意味なんてネエんだよ。四の五の言わず楽し

め、と。このCDを買った時も、夜中に独り酒を飲みながら、ゲルネの歌に合わ

せて何となく歌ったり踊ったりしていた。曲は綺麗だしね。

2009年5月9日(土)

<<カラオケは楽し>>

ドイツ語寺子屋塾は来週からなので、今日は研究日。自宅、山科駅前Sbux,

ラクト山科の「ベンチ」などで、研究ノートにしこしこと秘密の数式を書き込

む。夕方頃、スーパーで買い物をして帰る。夜はスポーツクラブでヘトヘトに

なる。

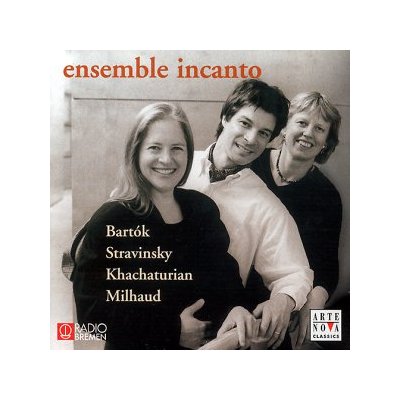

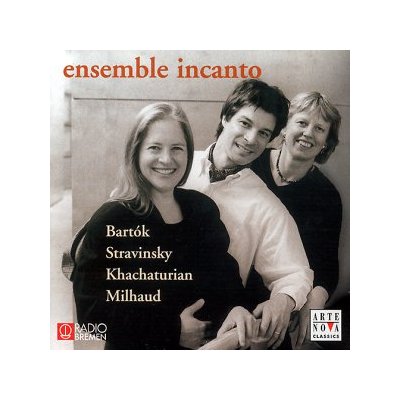

これまたARTE NOVAの激安CDだったけど、私のお気に入りの1枚。

ダリウス・ミョーの「組曲作品157b」、ベーラ・バルトークの「(ヴァイ

オリンとクラリネットとピアノの為の)コントラスツ」、イーゴリ・ストラヴィ

ンスキーの「兵士の物語」、アラム・ハチャトゥリアンの「三重奏曲」といっ

た20世紀の曲が入っている。私は特にD.ミョーの「組曲」が好きである。

これまたARTE NOVAの激安CDだったけど、私のお気に入りの1枚。

ダリウス・ミョーの「組曲作品157b」、ベーラ・バルトークの「(ヴァイ

オリンとクラリネットとピアノの為の)コントラスツ」、イーゴリ・ストラヴィ

ンスキーの「兵士の物語」、アラム・ハチャトゥリアンの「三重奏曲」といっ

た20世紀の曲が入っている。私は特にD.ミョーの「組曲」が好きである。

ジャケットの写真は、向かって左からミカエラ・ペッチ・ネフテル(ヴァ

イオリン)、ラルフ・マンノ(クラリネット)、リーゼ・クラーン(ピアノ)。

うーむ、皆さん、何とも楽しそうですねえ。

沖電気工業株式会社の卓球部で幽霊部員をしてたとき、毎週何曜日だかに

東京の田町駅前の飲み屋で定例の「練習の後の反省会」なる会合が開かれてお

り、私は国立研究所に出向する前までは(練習はパスして「反省会」だけは)

ほぼ欠かさず参加していた。そこに居た部員のひとりがこの写真のミカエラ・

ペッチ・ネフテル(をもうちょっと子供っぽくした)みたいな感じの人だった。

その会合は何故か、この沖電気ネフテルに対して「何か面白いこと」を言っ

て笑わせなければならないという濃密な空気に包まれており、

暗黒青年だった私はその雰囲気について行けず、他の部員達が話す「何か面白

いこと」も特段

面白いとは思えなかったし、ビールと串カツが美味いからそれでいいやと思っ

て、ひたすら食べて飲んで話を聞いて、ずっと黙っていた。

かように私は、普段は影の薄い幽霊部員だったけど、「基礎体力強化合宿」

と称したスキーやテニスには俄然燃え、その手の話があるとホイホイついていっ

たのだが、夜、宿舎でカラオケを強要されるのには閉口した。私が歌える歌は

中高校生時代に覚えた英語のものばかりで、当時のカラオケには入っていない。

それでも何か歌えとしつこいので、最後にぶちキレて、

その後はマイクを片時も手放さず、知らない歌を皆と一緒にずうっと歌いまくっ

ていたら、沖電気ネフテル女王様に「高山クン、面白い!」と大ウケして、よ

うやくひとかどの人物と認定された。やれやれ、こういう世界で認められるの

は大変なんだなと痛感したものである。

その時の経験はその後も役に立ち、カラオケに誘われてもたじろくことは

無くなった。私は歌にはあまり興味が無いから、カラオケに入っている曲は大

抵知らないし、聞いたことの無い曲ばかりだが、誰かと一緒なら初見でも何と

なく歌える。カラオケでも校歌斉唱でもお経唱和でも何でもやっちゃうぞ、と。

そういう中途半端な自信があるので、ゲーテのクラスメートの間でカラオケが

流行った時にはホイホイついていって、ずいぶん楽しい思いをさせてもらった。

2009年5月8日(金)

<< ドップラー効果 >>

連休明け最初の関西日仏学館の日。京大ルネで遅めの昼食、京大数理研図書室

でしばし数学の後、再び京大ルネで早めで軽めの夕食。それから関西日仏学館

の授業。授業の後、クラスメートたちと少しお喋りしてたら、某女性が「私、

50歳を過ぎてから本当に自由になれたわ。何にならねばならぬ、とか、何を

しなければならぬ、といったあれやこれやから解放されて、何に気兼ねするこ

とも無い。今、ものすごく気分が楽」とか言ってた。そういえば80歳になる

私の義母も「50代が一番充実していて楽しかった」と言ってた。女の50代

って、そんなにいいもんなのかしら。私の亡き母の場合はもうちょっと「奥手」

で、50代も元気一杯だったけど、一番楽しかったのは60代の10年間だっ

たと言ってたな。

さて、今日の1枚は、昨日に引き続き、グレン・グールドによるJ.S.バッ

ハの「イタリア協奏曲」、「パルチータ第1番」および「パルチータ第2番」。

「パルチータ第2番」の一部にヘンデルの曲が使われてるけど、同じことが

「ゴールドベルク変奏曲」にもあって、今なら著作権とか何とか五月蝿いこと

になるんじゃないかしら。

さて、今日の1枚は、昨日に引き続き、グレン・グールドによるJ.S.バッ

ハの「イタリア協奏曲」、「パルチータ第1番」および「パルチータ第2番」。

「パルチータ第2番」の一部にヘンデルの曲が使われてるけど、同じことが

「ゴールドベルク変奏曲」にもあって、今なら著作権とか何とか五月蝿いこと

になるんじゃないかしら。

それはともかくとして、昨日のゴールドベルク変奏曲もそうだけど、ピア

ノを弾きながら♪タァーリラリラァァン♪ってな調子で歌っているグールドの

声が入っている。熱狂的なグールドのファンには、これがたまらないそうだ。

グールドのドキュメント風の映画を見たら、曲想を練りながら森を歩いて、

やっぱり♪タァーリラリラァァン♪ってな調子で歌っていた。

有名演奏家の公開レッスンなんか見学に行っても、「ここはこんな調子で(演奏

すればいいのですよ)」と言いながら、やっぱり♪タァーリラリラァァン♪っ

てな感じでテノールで歌ってみせることがある。演奏のあるべき姿は、自分の

声の方が表現しやすいのであろう。

京大の近くを歩いていると、グリークラブか何かに入っている音楽青年が、

向こうから♪タァーリラリラァァン♪って感じでテノールで歌いながら自転車

で突進してくることがある。近づいて来る時は高い音で、私とすれ違って離れ

て時は、それが低い音で聞こえる。まさに高校の物理で習ったドップラー効果

の路上実験である。私は、「へえェ」とか思いながら面白がって

見てるけど、学生時代にこういうのが嫌いな女の子が居て、「テノールで歌いながら、

いい気になってその辺をうろついてるグリークラブの男の子を見ると、しばき

回してやりたくなる」などと言っていたな。

ジャケットは、その女の子にしばかれて、頭を抱えるグレン・グールドの図?

2009年5月7日(木)

<< おい、幸坊 >>

午前中はドイツ語の勉強。実は、CDについている解説を読んでただけだけど。

CDの解説って、大したことは書いてないけど、輸入版CDだと英・独・仏の

3ヶ国語で書いてあるから、まあ、結構語学の勉強にはなる。メールをチェッ

クすると、連休も終って、大学の事務から色々な連絡が届いていたけど、全て

瞬殺。午後は昨日の続きをうんうん考えながら、京大数理研図書室へ。そこで

うんうん考え、夕方、うんうん考えながら帰宅する。考え疲れたので、夜はフ

ランス後の宿題など。

さて、今日の一枚は、ご存知グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」

(1981年版)。私はこの曲が大好きで、このCD以外に『G.グールドの

1955年版モノラル録音のコンピュータ再現によるステレオ録音版』という

ややこしいのも持ってるし、ダニエル・バレンボイムのピアノ版、カート・ラ

ダーマのクラシック・ギター版、それに鈴木雅明のチェンバロ版、さらには、

読めもしない楽譜まで持っている。JEUGIAで売ってたハープ版も気になっ

ていて、買おうかどうか密かに迷っているところ。

さて、今日の一枚は、ご存知グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」

(1981年版)。私はこの曲が大好きで、このCD以外に『G.グールドの

1955年版モノラル録音のコンピュータ再現によるステレオ録音版』という

ややこしいのも持ってるし、ダニエル・バレンボイムのピアノ版、カート・ラ

ダーマのクラシック・ギター版、それに鈴木雅明のチェンバロ版、さらには、

読めもしない楽譜まで持っている。JEUGIAで売ってたハープ版も気になっ

ていて、買おうかどうか密かに迷っているところ。

このジャケットは、右上のSONYのロゴが小さい割にはいやに目立ち、

そのため、この写真のグールドを見ていると、昔、ソニーのウォークマンのC

Mに出てきた、直立不動でしみじみと音楽に聞き入っている思慮深い表情の日

本猿を思い出してしまう。このCDを大々的に売り出していた頃、JEUGIA

さんで、彼の晩年の演奏のDVDが何度も映されてた。その頃はG.グールドって

誰なのか全然知らなくて、太ブチ眼鏡を掛けて変な格好でピアノを弾いてるから、

エルトン・ジョンかミシェル・ポルナレフがちょっと見ないうちにこんな

風になっちまったのかしら、とか思ってて、これがウォークマン猿のオジサン

と同一人物と知るまで、少し時間が掛かった。

それにしても、この憂鬱そうな眼差しがいいですね。昔、親戚の家に出入

りしていた人の中に、こんな感じのオジサンが居て、酒に酔い、ちょうど

こんな風に気だるそうな感じで、「おい、幸坊(私のことである)。お前、

大きくなったら何になりたいんや?」ってなことを聞いてきたような気がする

のだけど、あれは誰だっけなあ?

2009年5月6日(水)

<<自動的に消滅する>>

今日も研究日。午後は例によって街に出る。地下鉄京都市役所前駅に降りる瞬

間、1年以上前から分からなかった問題の1つがすっと解けた。ある論文に証

明無しで書かれている定理の証明が分かっただけだけど。いつも思うことだが、

数学者というのは性格が悪い。自分の論文を読んで自分に追いついて来ようと

する者を引き離すために、わざと証明を書かないのではないか、と。

遅めの昼食は、三条のリプトンでケーキ2個(「苺のタルト」&「マロン

タルト」)とコーヒー。これは先日同じことをしている人を見て以来、ずっと

「俺もやってやる!」と密かにチャンスを狙っていたもの。その後、JEUG

IA三条本店および朝日会館を偵察し、河原町三条ロイヤルホテルのロビーで

しばし数学。1年以上前から分からなかったもう一つの問題が解決。その先は

歩きながら考えようということで、蹴上まで歩く。そこから九条山を越える元

気が無かったので、地下鉄で山科に帰る。

さて、

今日の一枚は、ちょっと気分を変えてブラームスとシューマンの2曲が一緒に

入ったこのCD。相性が良いような悪いような微妙な組合せだけど、アルゲリッ

チ&マイスキーの最強コンビの勢いで何となくすっと聴けてしまう。

さて、

今日の一枚は、ちょっと気分を変えてブラームスとシューマンの2曲が一緒に

入ったこのCD。相性が良いような悪いような微妙な組合せだけど、アルゲリッ

チ&マイスキーの最強コンビの勢いで何となくすっと聴けてしまう。

この二人は音楽上の感性が合うのか、よく一緒に仕事をして沢山のCDを

出している。他のCDのジャケットで結構ラヴ・ラヴみたいなツーショット写

真が出てるし、マルタ・アルゲリッチ(左上)はミッシャ・マイスキー(右下)

のことを「恋人のようなものだ」とまで言ってると、どこかで読んだような覚

えがある。あとの2人は良く知らないけど、写真右上はギドン・クレーメル

(ヴァイオリン)、左下はユーリ・バシュメット(ヴィオラ)。こうやって見

てみると、何だか昔テレビで大ヒットした「スパイ大作戦」みたい。

おはよう、マイスキー君。 ブラームスが書いた「ピアノ四重奏曲第一番」

というやけに切羽詰った雰囲気の大仰な曲と、ロベルト・シューマンが書いたいくつかの

「幻想小曲集」の中でヴァイオリン、チェロ、ピアノのための作品88という

ロマンチックな曲があることは既に承知だろう。そこで、君の使命だが、君の

メンバーとともに、この2つ曲を一緒にしたCDを出して欲しい。ただし、こ

の毛色の違う2曲の組合せに対して、リスナーに違和感を抱かせないよう

にしなければならない。例によって、君もしくは君のメンバーが 捕らえられ、

あるいは殺されても 当局は一切関知しないから、そのつもりで。なお、この

CDは試聴の後、自動的に消滅する。。。プシューッ(消滅する音)!おい、

おい、おいっ!ちょっと待て!消滅されちゃあ困るよ、と。

2009年5月5日(火)

<<重点領域>>

研究日。自宅で考えてても埒があかないので、街に出る。街に出たら埒があく

というものではないが、少なくとも気は晴れる。今日は河原町三条界隈を彷徨

う。遅めの昼食などを摂りながら数学でもと、寺町通りの喫茶店に入ったら、

隣に60代ぐらいの数学者とおぼしき男が居て、テーブルの上に書き溜め

た計算メモやら論文やら計算用紙などを広げ、居眠りをしていた。私が帰る頃

には起き上がって、またちくちくと数式を書いたり、それを眺めたりしていた。

彼は私よりも一足先に店を出た。

それからJEUGIA三条本店とジュンク堂書店BAL店をさらっと偵察

してから山科に戻り、近所の和菓子屋で柏餅を買って帰る。その時通りかかっ

た家からショパンのワルツの13番が聞こえてきた。数年前この家の前を通っ

たとき、J.S.バッハのゴールドベルク変奏曲が聞こえてきて以来、私の

「偵察飛行」の重点領域に指定されていたのだが、その後今日までの間、一度

としてピアノの音を聞いたことは無かったのである。それだけに、ちょっと感

慨深い。そうか、バッハの次はショパンで来ましたか、と。

ということで、今日の1枚はNHK教育テレビの「スーパー・ピアノレッスン」

でもお馴染みのジャンマルク・ルイサダの若い頃のショパン・ワルツ集。最近

の演奏の方がぐっと良くなって、CDも出てるのだが、私があまりショパンを聴

かなくなったので、結局買ってない。

ということで、今日の1枚はNHK教育テレビの「スーパー・ピアノレッスン」

でもお馴染みのジャンマルク・ルイサダの若い頃のショパン・ワルツ集。最近

の演奏の方がぐっと良くなって、CDも出てるのだが、私があまりショパンを聴

かなくなったので、結局買ってない。

ルイサダ先生は確か私と同い年のはずで、これは30代前半の頃の写真と

思われる。まあ、音楽は別にして、この風貌についての感想は複雑である。会

社員時代にこんな感じの先輩が居て、今にして思えば技術者の鑑みたいな立派

な人だったのだが、当時は私の方が一方的に馬鹿にしまくって、それが元で色々

確執があった。仕事に対する考え方の違いが原因だったのだが、彼の持ってい

た独特の雰囲気もいくぶん影響していたことは否めない。

しかし、このヘアスタイルや丸眼鏡はそのままだけど、今のルイサダ先生の

風貌は悪くないなと思う。まあ、男女ともに年を取った方が顔が良くなるって

ことはあるわけで、ルイサダ先生はそのひとつの例。

2009年5月4日(月)

<<夜明けの風景>>

彷徨える研究日である。午後は街で数学。山科駅前で適当に昼食をとり、今日

は京都駅近辺へ。まずはホテル京阪のロビー。私の近くで、車椅子の身体障害

者の人が流暢な日本語を話す米国人に、自立した生活とバリアフリー社会に向

けての闘いの半生を延々と話していた。私は自分のことをあんなに長時間人に

話したことが無いな。

次はアバンディーブックセンターへ。社会科学書の書棚のところで、同業

者にして学生時代の同級生を発見。気配を殺して静かにその場から退散し、ペッ

トの書棚に移動。先日道端で遭遇した黒猫のことが少し気になったので、「猫

の気持ちがわかる本」などを立ち読み。その猫は茂みの中にある何かに注目し

ていたらしく、私が近づいて挨拶をすると、「何やお前。今、忙しいからちょっ

とあっちへ行っといてくれんか?」みたいな顔して、妙な尻尾の振り方をしな

がらチラチラとこちらを見ていた。立ち読みの結果、私の解釈はほぼ正しいら

しいことがわかった。

それからサンリオショップへ。ハローキティ・グッズの割合が

少し少なくなってたようだ。善良な

マイメロディが時々悪魔に変身するのかと思ってたけど、それは ク

ロミという別のキャラクターらしいことを知った。

それからサンリオショップへ。ハローキティ・グッズの割合が

少し少なくなってたようだ。善良な

マイメロディが時々悪魔に変身するのかと思ってたけど、それは ク

ロミという別のキャラクターらしいことを知った。

うーむ、街を歩くと色々発見があるなと思いながら、駅の反対側に足をの

ばし、既に消滅した近鉄プラッツの跡地を偵察。「近鉄プラッツのベンチでぼ

んやり半日過ごすのが、私の老後の楽しみがだったのに」と世の無常をかみし

めながら、京都駅のJuicer Barで280円の限定販売イチゴミルク

ジュースで一息入れて山科に戻る。

ラクト山科の「ベンチ」でまた一息入れていたら、先日の尾行で自宅を突

き止めた「あーあ、何にもすることがないなあ」オジサンがやってきて、近く

のベンチにすわってぼんやりしはじめた。この人はぼんやりしているけれど、

いつもこざっぱりとした格好をしている。

それからスーパーで買い物をしてから帰宅。夜も少しだけ数学。

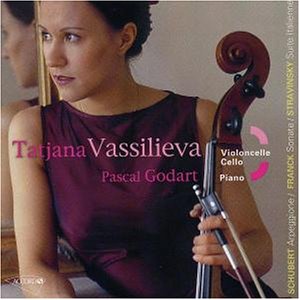

さて、今日の1枚はシューベルトの「アルペジオーネ・ソナタ」、ブラー

ムスの「ヴァイオリン・ソナタの1番(Op.78)」、セルゲイ・プロコフィエフ

の「フルートソナタ(Op.94)」のクラリネット編曲を録音したファビオ・ジ・

カソーラのCD。どれも美しい曲ばかりで、しかもクラリネット編曲ってとこ

ろが珍しい。またどこかのコンサートに行った時に、俺ってヴァイオリンやフ

ルートのCDってほとんど持ってないのに、何処かで聴いたことのある曲だな

あって思うことがあるかも。

この微妙に落ち着きの悪いジャケットの写真も、私のお気に入りである。

CDのジャケットで演奏者を出すとしたら、演奏しているところやポーズをとっ

てこちらを見ている写真が多い中で、この写真のようにコンサートが終って楽

屋に戻ろうとしている時のような場面ってのはちょっと珍しい。間接照明みた

いにして、後ろの壁の下の方が明るくなっているところも、思わず「あぎゃあ

ああああああああああああああああああああああああっ!」て意味も無く叫ん

でしまう夜明けの風景って感じで、大変よろしい。しかも、これが曲のイメージ

に妙に合ってるところがニクい。

2009年5月3日(日)

<<清志郎を偲ぶ>>

忌野清志郎は、確か大学1、2回生の頃に京大の11月祭に来てたと思う。今

の総合人間学部のグラウンドの野外ステージで、学生のバンドみたいなのがR

Cサクセッションのコピーをやってるなと思って通り過ぎようとしたのだが、

学生のアマチュアバンドにしては異様に上手いし、京大には凄いのが居るんだ

な、彼らならプロとしても十分やってけるんじゃないかと思って感心してたの

だが、どうやら本物の清志郎だったらしい。

忌野清志郎は、確か大学1、2回生の頃に京大の11月祭に来てたと思う。今

の総合人間学部のグラウンドの野外ステージで、学生のバンドみたいなのがR

Cサクセッションのコピーをやってるなと思って通り過ぎようとしたのだが、

学生のアマチュアバンドにしては異様に上手いし、京大には凄いのが居るんだ

な、彼らならプロとしても十分やってけるんじゃないかと思って感心してたの

だが、どうやら本物の清志郎だったらしい。

私は概して歌の歌詞には全く興味

が無い人間で、単純に音声としてだけ聴くのだが、あの独特の歌い方は、葬式

の清めの塩みたいな名前とともに結構気に入っていたのである。そうか、あの

人も居なくなってしまったのか、と。

という事で今日は忌野清志郎追悼の日ということにして、午後は西大寺の

室内楽コンサートを聴きにいく。そのうちの1曲C.フランクのヴァイオリン

ソナタ(イ長調)が、梅酒の底に沈む氷砂糖のように、どろりと甘いフランス

ムードたっぷりの美しい曲で、昔よく聴いてた覚えがあるけど、誰のCDで聴

いたのか全然思い出せなかった。そもそも私はヴァイオリンの曲をあまり聴か

ないので、不思議だなと思って帰宅後に調べてみたら、チェロ編曲版をこのC

Dで聴いたのだった。ストラヴィンスキーの「イタリア組曲」も入ってるけど、

これもまた悲しい時や苦しい時に聴くと、しみじみと勇気が湧いてくる綺麗な

曲。

しかし、このCDを買った時のお目当ては、最初に入っているシューベルト

の「アルペジオーネ・ソナタ」。この曲のクラリネット版が良いという噂を聞

いて早速JEUGIAさんに走り、たまたまバーゲンに出されていた、チェロ

版のこのCDが目にとまったから買った。クラリネット版はゲーテ・クラリネ

ット奏者氏も持ってなくて、しばらくしてからジルバース・ド・ペイエのを

見つけたが、あまり良くなかった。ごく最近、ファビオ・ディ・カローラ

という人のCDが出て、それはなかなか良かった。

このCDのジャケット(実物はもう少し明るい色調だけど)は、光の陰影

と鏡の効果で空間の奥行き、特にヴァッシリエヴァの背中の後ろの空間を感じ

させるところと、衣装のワインレッドがちょっといいかなと思う。

西大寺に向かう電車の中と夜に、少しだけ数学。

2009年5月2日(土)

<<坊さん?>>

研究日のはずだが、午前中は事務とメールでやりとりしながら某書類の仕上げ

作業。午後は大学に出勤して、やはり事務的な雑用をいくつか片付け、いまだに

研究室を占拠しているゴミも少しだけ処分し、ついでに研究室に置いてある本と

図書室でコピーした論文を持ち帰る。そうこうしながらも、合間合間に某難解論文

の疑問の部分をあれこれ考え、何となく目処がついたような、ついてないような感じで一日

が終る。夜はスポーツクラブ。

研究日のはずだが、午前中は事務とメールでやりとりしながら某書類の仕上げ

作業。午後は大学に出勤して、やはり事務的な雑用をいくつか片付け、いまだに

研究室を占拠しているゴミも少しだけ処分し、ついでに研究室に置いてある本と

図書室でコピーした論文を持ち帰る。そうこうしながらも、合間合間に某難解論文

の疑問の部分をあれこれ考え、何となく目処がついたような、ついてないような感じで一日

が終る。夜はスポーツクラブ。

さて、今日はナディア・ルバネンコ(Nadja Rubanenko)のCDでシューベル

トの即興曲(D.899,D.935)。 昨日と一昨日、同じ曲のアルフレッド・ブレンデ

ルや内田光子のCDも紹介してきたけど、私はルバネンコのこの瑞々しい即興

曲が、聴いていてもっとも楽しく朗らかな気分になれるので、一番好きである。

確かに聴き比べてみると、ブレンデルや内田のピアノの方が1つ1つの音がよ

り研ぎ澄まされてて、上手いなあって思うけど、じゃあどちらが好きかとい

うと、やっぱりルバネンコなのよね。

ところで、無印良品じゃないけど、ARTE NOVAは廉価良版で売っ

てるレーベルで、ジャケットも、まあ、こんな感じで結構安く上げてるような

感じだけど、絵は悪くない。少なくとも、昨日のブレンデルのCDのジャケッ

トの寒々とした絵よりは綺麗だし、一昨日の内田光子さまの生首よりも落ち着

いている。絶妙の比率で置かれた、右下の白い余白部分も憎いですね。

それにしても、これ、何の絵?ビルマ(現ミャンマー)の坊さんですか?

まあ、綺麗だった別に何の絵でもいいんですけど。

2009年5月1日(金)

<<尾行>>

研究日。昨夜は「東大駒場学派物語」の再読で夜更しをしたため、朝起きたのは結構

遅かった。それから大学の事務的な雑用を片付けて、少し数学。午後は京大数

理研図書室へ。ベートーヴェン週間の企画特集をぶって鎮魂した、元指導教官

の昔の論文をコピーして眺めたりしてすごす。

ラクト山科経由で「偵察飛行」しながら帰宅途中、例の「あーあ、何にも

することがないなあ」オジサンを発見。「お久しぶりです。お元気そうで何よ

りです」(と胸の内で言う)。どうやらラクト山科を出て何処かに行こうとし

ている様子なので、さっそく尾行開始。自宅に一旦入って、またすぐに再び出

てくるところを確認。何で再び出てきたのか知らないけど、兎に角、ラクトの

近所に住んでる人だと分かったので、尾行終了。

帰宅後、夜も少し数学。コピーしてきた論文とは別の難しい論文の解読。

ひとつの分野の研究者を目指すのに、読むべき教科書や基本論文はだいたい決

まっているのに、それらを勉強し終えた研究者はそれぞれ個性的な研究をする。

私に至っては、「彼(または彼女)と同じように勉強してきたはずなのに、何

で彼(または彼女)が晴らしい研究をどんどんやってて、私は鳴かず飛ばすの

ままなのか?」みたいな事は沢山経験してきた。そう考えると、楽譜が同じ

なのに演奏家によって演奏が全然違ってても、別に不思議でも何でも無いか、と。

ひとつの分野の研究者を目指すのに、読むべき教科書や基本論文はだいたい決

まっているのに、それらを勉強し終えた研究者はそれぞれ個性的な研究をする。

私に至っては、「彼(または彼女)と同じように勉強してきたはずなのに、何

で彼(または彼女)が晴らしい研究をどんどんやってて、私は鳴かず飛ばすの

ままなのか?」みたいな事は沢山経験してきた。そう考えると、楽譜が同じ

なのに演奏家によって演奏が全然違ってても、別に不思議でも何でも無いか、と。

アルフレッド・ブレンデルが弾くシューベルトの即興曲

(D.899,D.935,D.946) も、楽興の詩D.780、16のドイツ舞曲と2つのエコ

ゼーズD.783、12のドイツ舞曲は、品行方正過ぎてちょっと物足りない。ブ

レンデルがこういう調子でベートーヴェンを弾くと、結構いい感じなんだけど

。シューベルトはベートーヴェンの影響を受けてるようで、ピアノの曲なん

かは何となく似ているようなところがあるけど、やっぱり違うんだろうね。

ところで、ブレンデルのCDのジャケットは、お茶目な表情をして気取っ

たポーズをとっている彼の写真を使うことが多いようで、結構楽しい。それを

思うとこのCDのジャケットは、かなり投げやり感が漂っている。2枚組なの

に結構安かったし、低コスト路線で作ったのだろう。

さて今日の1枚は、キャスリーン・バトルのソプラノでシューベルトのドイツ・

リート集。これを買った時のお目当ては、シューベルトが唯一書いたクラリネッ

トを使った曲「岩上の羊飼いDer Hirt aus dem Felsen」。クラリネットはカー

ル・ライスターが吹いている。この曲に限らず、全部素晴らしい。キャスリン・

バトルってのはどういう人だかよく知らないけど、びっくりする程上手くて、

可憐で透明感のある声を自由自在に出して、曲のイメージを豊かに膨らませて

くれる。そしてこのCDを聴くたびに、何故か「ディーヴァ Diva」っていう昔の映

画のことを思い出すのだ。

さて今日の1枚は、キャスリーン・バトルのソプラノでシューベルトのドイツ・

リート集。これを買った時のお目当ては、シューベルトが唯一書いたクラリネッ

トを使った曲「岩上の羊飼いDer Hirt aus dem Felsen」。クラリネットはカー

ル・ライスターが吹いている。この曲に限らず、全部素晴らしい。キャスリン・

バトルってのはどういう人だかよく知らないけど、びっくりする程上手くて、

可憐で透明感のある声を自由自在に出して、曲のイメージを豊かに膨らませて

くれる。そしてこのCDを聴くたびに、何故か「ディーヴァ Diva」っていう昔の映

画のことを思い出すのだ。

帰りはJEUGIA三条本店に立ち寄って、しばし偵察。J.S.バッハの

「ゴールドベルク変奏曲」ハープ版のCDが2つ出ていて、試聴して比べるも

優劣つけ難く、さりとて両方買うにはちと財布が寂しく、迷った末に今日は見

送り。山科のスーパーで買い物をしてから帰宅。

帰りはJEUGIA三条本店に立ち寄って、しばし偵察。J.S.バッハの

「ゴールドベルク変奏曲」ハープ版のCDが2つ出ていて、試聴して比べるも

優劣つけ難く、さりとて両方買うにはちと財布が寂しく、迷った末に今日は見

送り。山科のスーパーで買い物をしてから帰宅。

さて、今日の1枚は、光子さまフリーク時代に勢いで買った、ハルトムート・

ホル&白井光子のシューマン・ドイツリート集。このCDは昨日紹介したもの

よりも数年前に作られており、写真のホルは、まだ20代のか

わいい坊やである。何だか、「私たち、結婚しました!」って挨拶状の

葉書みたい。実際この二人は夫婦らしいけどね。

さて、今日の1枚は、光子さまフリーク時代に勢いで買った、ハルトムート・

ホル&白井光子のシューマン・ドイツリート集。このCDは昨日紹介したもの

よりも数年前に作られており、写真のホルは、まだ20代のか

わいい坊やである。何だか、「私たち、結婚しました!」って挨拶状の

葉書みたい。実際この二人は夫婦らしいけどね。

さて、今日の1枚は、ドイツ・リート界の最強コンビ、白井光子(メゾソプラ

ノ)&ハルトムート・ホル(ピアノ伴奏)の「シューベルト・ドイツ・リート

集」。「私は生き、神のように作曲してます」と意気揚々たるシューベルトは、

気に入った詩を見つけては、たちどころに曲をつけて友人達の前で披露してい

たという。

さて、今日の1枚は、ドイツ・リート界の最強コンビ、白井光子(メゾソプラ

ノ)&ハルトムート・ホル(ピアノ伴奏)の「シューベルト・ドイツ・リート

集」。「私は生き、神のように作曲してます」と意気揚々たるシューベルトは、

気に入った詩を見つけては、たちどころに曲をつけて友人達の前で披露してい

たという。

さて、今日の1枚は、李白などの詩のドイツ語訳にマーラーが曲をつけた「大

地の歌 "Das Lied von der Erde" 」。以前、「巨人 Titan」を聴いて、その

大袈裟な曲づくり故にマーラー嫌いになっていたのだが、それにも懲りずにこ

のCDを買ったのは、ひとえに2005年11月に京都コンサートホールでメ

ゾソプラノの女王・白井光子さまがこの曲を歌われたからである。勿論、かぶ

りつきで聴いてましたね。あれからまだ4年も経ってないけど、10年以上昔

のことのように思えるのは、何故でしょう?その2年後に脳が歪んだからで

しょうか?

さて、今日の1枚は、李白などの詩のドイツ語訳にマーラーが曲をつけた「大

地の歌 "Das Lied von der Erde" 」。以前、「巨人 Titan」を聴いて、その

大袈裟な曲づくり故にマーラー嫌いになっていたのだが、それにも懲りずにこ

のCDを買ったのは、ひとえに2005年11月に京都コンサートホールでメ

ゾソプラノの女王・白井光子さまがこの曲を歌われたからである。勿論、かぶ

りつきで聴いてましたね。あれからまだ4年も経ってないけど、10年以上昔

のことのように思えるのは、何故でしょう?その2年後に脳が歪んだからで

しょうか?

そういえば、30年以上昔には京都府立医科大学前の府立文化芸術会館のあた

りに立命館

大学広小路キャンパスというのがあって、高校2年生の時に駿台予備校の模試

を受けに行ったこともある。まだ学生運動の雰囲気が残っている時代で、中核

派だか革マル派だか何だかの立て看板があった。学生がビラ一枚掲示するにも

厳しい検閲が入る、今の超管理主義的なRitsと同じ大学とはとても思えない。

あとは、百万遍の駿台百万遍ハイツの所には当時は駿台予備校京都校が建って

て、高校3年の時に一度模擬試験を受けに行った。ボウリング場を買収して改

修した建物で、教室の床にはボウリングのレーンがそのまま使われていた。

そういえば、30年以上昔には京都府立医科大学前の府立文化芸術会館のあた

りに立命館

大学広小路キャンパスというのがあって、高校2年生の時に駿台予備校の模試

を受けに行ったこともある。まだ学生運動の雰囲気が残っている時代で、中核

派だか革マル派だか何だかの立て看板があった。学生がビラ一枚掲示するにも

厳しい検閲が入る、今の超管理主義的なRitsと同じ大学とはとても思えない。

あとは、百万遍の駿台百万遍ハイツの所には当時は駿台予備校京都校が建って

て、高校3年の時に一度模擬試験を受けに行った。ボウリング場を買収して改

修した建物で、教室の床にはボウリングのレーンがそのまま使われていた。

これまたARTE NOVAの激安CDだったけど、私のお気に入りの1枚。

ダリウス・ミョーの「組曲作品157b」、ベーラ・バルトークの「(ヴァイ

オリンとクラリネットとピアノの為の)コントラスツ」、イーゴリ・ストラヴィ

ンスキーの「兵士の物語」、アラム・ハチャトゥリアンの「三重奏曲」といっ

た20世紀の曲が入っている。私は特にD.ミョーの「組曲」が好きである。

これまたARTE NOVAの激安CDだったけど、私のお気に入りの1枚。

ダリウス・ミョーの「組曲作品157b」、ベーラ・バルトークの「(ヴァイ

オリンとクラリネットとピアノの為の)コントラスツ」、イーゴリ・ストラヴィ

ンスキーの「兵士の物語」、アラム・ハチャトゥリアンの「三重奏曲」といっ

た20世紀の曲が入っている。私は特にD.ミョーの「組曲」が好きである。

さて、今日の1枚は、昨日に引き続き、グレン・グールドによるJ.S.バッ

ハの「イタリア協奏曲」、「パルチータ第1番」および「パルチータ第2番」。

「パルチータ第2番」の一部にヘンデルの曲が使われてるけど、同じことが

「ゴールドベルク変奏曲」にもあって、今なら著作権とか何とか五月蝿いこと

になるんじゃないかしら。

さて、今日の1枚は、昨日に引き続き、グレン・グールドによるJ.S.バッ

ハの「イタリア協奏曲」、「パルチータ第1番」および「パルチータ第2番」。

「パルチータ第2番」の一部にヘンデルの曲が使われてるけど、同じことが

「ゴールドベルク変奏曲」にもあって、今なら著作権とか何とか五月蝿いこと

になるんじゃないかしら。

さて、今日の一枚は、ご存知グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」

(1981年版)。私はこの曲が大好きで、このCD以外に『G.グールドの

1955年版モノラル録音のコンピュータ再現によるステレオ録音版』という

ややこしいのも持ってるし、ダニエル・バレンボイムのピアノ版、カート・ラ

ダーマのクラシック・ギター版、それに鈴木雅明のチェンバロ版、さらには、

読めもしない楽譜まで持っている。JEUGIAで売ってたハープ版も気になっ

ていて、買おうかどうか密かに迷っているところ。

さて、今日の一枚は、ご存知グレン・グールドの「ゴールドベルク変奏曲」

(1981年版)。私はこの曲が大好きで、このCD以外に『G.グールドの

1955年版モノラル録音のコンピュータ再現によるステレオ録音版』という

ややこしいのも持ってるし、ダニエル・バレンボイムのピアノ版、カート・ラ

ダーマのクラシック・ギター版、それに鈴木雅明のチェンバロ版、さらには、

読めもしない楽譜まで持っている。JEUGIAで売ってたハープ版も気になっ

ていて、買おうかどうか密かに迷っているところ。

さて、

今日の一枚は、ちょっと気分を変えてブラームスとシューマンの2曲が一緒に

入ったこのCD。相性が良いような悪いような微妙な組合せだけど、アルゲリッ

チ&マイスキーの最強コンビの勢いで何となくすっと聴けてしまう。

さて、

今日の一枚は、ちょっと気分を変えてブラームスとシューマンの2曲が一緒に

入ったこのCD。相性が良いような悪いような微妙な組合せだけど、アルゲリッ

チ&マイスキーの最強コンビの勢いで何となくすっと聴けてしまう。

ということで、今日の1枚はNHK教育テレビの「スーパー・ピアノレッスン」

でもお馴染みのジャンマルク・ルイサダの若い頃のショパン・ワルツ集。最近

の演奏の方がぐっと良くなって、CDも出てるのだが、私があまりショパンを聴

かなくなったので、結局買ってない。

ということで、今日の1枚はNHK教育テレビの「スーパー・ピアノレッスン」

でもお馴染みのジャンマルク・ルイサダの若い頃のショパン・ワルツ集。最近

の演奏の方がぐっと良くなって、CDも出てるのだが、私があまりショパンを聴

かなくなったので、結局買ってない。

それからサンリオショップへ。ハローキティ・グッズの割合が

少し少なくなってたようだ。善良な

それからサンリオショップへ。ハローキティ・グッズの割合が

少し少なくなってたようだ。善良な

忌野清志郎は、確か大学1、2回生の頃に京大の11月祭に来てたと思う。今

の総合人間学部のグラウンドの野外ステージで、学生のバンドみたいなのがR

Cサクセッションのコピーをやってるなと思って通り過ぎようとしたのだが、

学生のアマチュアバンドにしては異様に上手いし、京大には凄いのが居るんだ

な、彼らならプロとしても十分やってけるんじゃないかと思って感心してたの

だが、どうやら本物の清志郎だったらしい。

忌野清志郎は、確か大学1、2回生の頃に京大の11月祭に来てたと思う。今

の総合人間学部のグラウンドの野外ステージで、学生のバンドみたいなのがR

Cサクセッションのコピーをやってるなと思って通り過ぎようとしたのだが、

学生のアマチュアバンドにしては異様に上手いし、京大には凄いのが居るんだ

な、彼らならプロとしても十分やってけるんじゃないかと思って感心してたの

だが、どうやら本物の清志郎だったらしい。

研究日のはずだが、午前中は事務とメールでやりとりしながら某書類の仕上げ

作業。午後は大学に出勤して、やはり事務的な雑用をいくつか片付け、いまだに

研究室を占拠しているゴミも少しだけ処分し、ついでに研究室に置いてある本と

図書室でコピーした論文を持ち帰る。そうこうしながらも、合間合間に某難解論文

の疑問の部分をあれこれ考え、何となく目処がついたような、ついてないような感じで一日

が終る。夜はスポーツクラブ。

研究日のはずだが、午前中は事務とメールでやりとりしながら某書類の仕上げ

作業。午後は大学に出勤して、やはり事務的な雑用をいくつか片付け、いまだに

研究室を占拠しているゴミも少しだけ処分し、ついでに研究室に置いてある本と

図書室でコピーした論文を持ち帰る。そうこうしながらも、合間合間に某難解論文

の疑問の部分をあれこれ考え、何となく目処がついたような、ついてないような感じで一日

が終る。夜はスポーツクラブ。

ひとつの分野の研究者を目指すのに、読むべき教科書や基本論文はだいたい決

まっているのに、それらを勉強し終えた研究者はそれぞれ個性的な研究をする。

私に至っては、「彼(または彼女)と同じように勉強してきたはずなのに、何

で彼(または彼女)が晴らしい研究をどんどんやってて、私は鳴かず飛ばすの

ままなのか?」みたいな事は沢山経験してきた。そう考えると、楽譜が同じ

なのに演奏家によって演奏が全然違ってても、別に不思議でも何でも無いか、と。

ひとつの分野の研究者を目指すのに、読むべき教科書や基本論文はだいたい決

まっているのに、それらを勉強し終えた研究者はそれぞれ個性的な研究をする。

私に至っては、「彼(または彼女)と同じように勉強してきたはずなのに、何

で彼(または彼女)が晴らしい研究をどんどんやってて、私は鳴かず飛ばすの

ままなのか?」みたいな事は沢山経験してきた。そう考えると、楽譜が同じ

なのに演奏家によって演奏が全然違ってても、別に不思議でも何でも無いか、と。