<<クレイジーキャッツ>>

昨日に引き続き「あの」シリーズの瞬間的復活である。本日マリエン教会を偵察したついでに購入した「オスナブリュック・オルガン散歩」。オスナブリュックにある5つの教会のパイプオルガン奏者たちが、それぞれの教会のオルガン演奏するというもので、5教会6つのパイプオルガンの聴き比べができるところが素晴らしい。

昨日に引き続き「あの」シリーズの瞬間的復活である。本日マリエン教会を偵察したついでに購入した「オスナブリュック・オルガン散歩」。オスナブリュックにある5つの教会のパイプオルガン奏者たちが、それぞれの教会のオルガン演奏するというもので、5教会6つのパイプオルガンの聴き比べができるところが素晴らしい。

の

た

め

の

邪

魔

な

広

告

よ け ス ペ ー ス で す。

2011年1月15日(土)

<< sehr lecker! >>

午前中はゲストハウスで少し数学。13時頃から16時過ぎまで、スーパーでの買い物

と昼食を兼ねて偵察飛行に出る。今日の最大の目標は聖ヨゼフ教会の調査である。

まずは、ゲストハウスのすぐ近くにあるドミニカーナ教会文化会館で、 今夜コンサートがあるという情報を入手したので、 会館の窓口に行って「どんなコンサートか?」と聞いてみた。 「よく知らないが、あそこに置いてある楽器を使うのだ」と会場の隅に置かれている 打楽器などを見せてくれた。どうもクラシック音楽ではなさそうなので、パスする ことにする。

次にマリエン教会の偵察をさらっと済ます。ここのオルガン奏者のZ氏が 普段着でうろうろしていて、友人夫婦が来ているのを見つけて「やあ、元気かい?」 みたいな立ち話をしていた以外は、特に異状なし。

教会の隣のカフェは結構歴史のある有名な店らしいが、店頭の黒板に書かれている 「本日のお勧めケーキ」を眺めていたら、店から出てきた見知らぬ客の おばさん(サクラ?)が「この店のケーキはとっても美味しいわよ(sehr lecker)」と声を 掛けてきた。これだからドイツ人は好きだな。しかしケーキで昼食というわけに もいかないので、次の大聖堂教会へ。

大聖堂教会は特に異状なし。しかし隣の広場では土曜の朝市をやっていたので、 一通り偵察。教会の入り口に今日も黒眼鏡は姿は見えず。かわりに昨日の「若い女」 が居た。若い女と言っても私よりはだいぶ若いという程度だとわかった。 かなりのヘビースモーカーのようである。黒眼鏡は本と牛乳を買うための物乞いを しているようだが、この女は煙草を買うために物乞いをしているのか。 ところで物乞いは繁盛しているかというと、何と、テイクアウトのコーヒーを 恵んでいる女がいた。どうせ現物支給するなら煙草の方が良かったかな?

例の指定席に哲学者が居ることを確認した。

昼食はその辺のImbis(ドイツ風スナック)で簡単に済まそうと、ある 店できょろきょろしてたら、入り口のところのガラス壁にしたたかに頭 をぶつけてしまった。強化ガラスの壁はゴ〜ン♪となかなか良い音がした。 痛たたた。。。30代後半ぐらいの男が近くで見てて大笑いし、連れの女に 「あの男はよそ見をしててガラス壁に頭をぶつけてやがんの!」みたいな 事を言って喜んでいた。

さじずめ日本でこれをやったら、「お前、何を笑ってやがるねん?!」 と刺されるかもしれないし、日本人なら皆その危険を無意識のうちに察知 しているから、彼のように馬鹿笑いするような能天気は居ない。こんな 不用心な男が30数年間無事に生きながらえてるのだから、 ドイツはつくづく平和な国なんだなと、しみじみと世界でもっとも 凶暴な市民集団を擁する日本の現状を憂える。

北海(Nordsee)というチェーン店でエビコロッケサンドを1個買って昼食完了。 どんどん歩いて行って、旧市街を南に外れたところにあるルター教会に到着。 旧市街の街並みは美しいが、それを外れると私が「殺伐系」と呼んでいる 何ということのない殺風景な街並が広がる。ルター教会はそのあたりにある、 大きな立派な教会で、入り口のところに 1900年に出来たオスナブリュックで一番新しい教会だと書いてあった。 扉は閉まっていて中に入れなかった。

ルター教会から小道に入り、100メートルぐらい先に目的の聖ヨゼフ教会 があった。どうも建物様式がルター教会やゲストハウスのすぐ近くにあって 現在改装工事のため閉鎖中の山の教会(Bergkirche)と同しで、19世紀以後に作 られたもののようだ。中に入ってみたけれど、オルガンも含めて 期待したほどのことはなかった。

マリエン教会や大聖堂教会のように中世以前に作られた教会は、天井が 幅の狭いアーチの組合せで作られており、見る角度によってアーチが色々な リズム感をもった風景をつくりだす。しかも天井が高いために解放感があり、 窓が細長く大きく取れるので採光が良い。たとえ中は薄暗くても、 明るい窓のステンドグラスが美しい。

しかし、聖ヨセフ教会や大聖堂教会の支部教会のHerz Jesu教会、 そして先日エッセンで見てきたいくつかの新しい教会は、建築技術の進歩の ためか幅の狭いアーチを使わずに、ちょうど体育館のような割合平べったい 天井になっており、しかも天井の高さが低く窓も短くて採光が良くない。 灯りを点けないと、本当に真っ暗って感じである。

その他にも新しい教会には色々不満があるが、キリスト教信者でもない 私としては、体育館みたいな空間ではしんみりと自分と語り合う気分には なかなかなれない。

その意味ではパリのノートルダム寺院やケルンの大聖堂などは、古き良き 教会建築の代表格かもしれないが、大量の観光客がひっきりなしに出入りするので、 あまり落ち着けない。ミュンスターの大聖堂も一度入ってみたいと思うが、似たような ものだろう。結局オスナブリュックの大聖堂教会が、私にとっては 一番良い教会なんだろうと思う。

教会の偵察を終え、旧市街に戻り、スーパーで少し買い物。それから マリエン教会横の例のカフェに入り、sehr lecker!なケーキとカプチーノで 遅めのおやつ。まあ、ケーキは確かに美味しいけど、普通に美味しい(lecker) だけで、とっても美味しい(sehr lecker!)と言えるかどうかは不明。

ゲストハウスに戻り、数学の続き。以前からよく耳にする話だけど、全然 分かっていなかった代数幾何学の基本事項を理解する。

某偉い先生に出した突撃インタビュー・メールの返事はまだ来ない。 偉い数学者のなかには、こういう見ず知らずの者からの質問に的確かつ 誠実に応答する人も居るが、そのいっぽうで、全然知らない仲ではないはずなのに、 自分の研究活動の得にならないと判断すれば完全無視を決め込む人も居る。 さて、この先生はどちらのタイプなのでしょうね。 ま、私としてはやるべきことはやったんだから、あとは知らないっと。 、

2011年1月14日(金)

<<クレイジーキャッツ>>

昨日に引き続き「あの」シリーズの瞬間的復活である。本日マリエン教会を偵察したついでに購入した「オスナブリュック・オルガン散歩」。オスナブリュックにある5つの教会のパイプオルガン奏者たちが、それぞれの教会のオルガン演奏するというもので、5教会6つのパイプオルガンの聴き比べができるところが素晴らしい。

昨日に引き続き「あの」シリーズの瞬間的復活である。本日マリエン教会を偵察したついでに購入した「オスナブリュック・オルガン散歩」。オスナブリュックにある5つの教会のパイプオルガン奏者たちが、それぞれの教会のオルガン演奏するというもので、5教会6つのパイプオルガンの聴き比べができるところが素晴らしい。

パイプオルガンの良さは実際に教会で聴いてみないと分からないもので、私もこの CDの存在はかなり前から知ってたが、このジャケットを見て 「何や?こいつら。クレイジーキャッツの真似っこかいな!?」と小馬鹿にして 無視してたのである。 しかし年末にマリエン、大聖堂、聖ヨハン、聖カタリネン の各教会のオルガンコンサートを精力的に聴いて回って、すっかり パイプオルガンに魅せられてしまった。

このCDを買って初めてわかったのだが、聖ヨゼフ教会というのもあるそうで、 写真で見るとずいぶん立派なオルガンである。近いうちにこの教会の辺りも 偵察飛行しようと思う。

本日午前中は、事務から督促メールが来た書類をWebで入力したり、 研究費の残高照会と今後の出張作戦の立案など。督促メールは、 過去2年間の教育実績をWeb入力せよという内容。以前も同じ 督促が来たけれど、通常の講義等以外に特段のことはしていないから空欄に しておいたのである。担当講義の一覧は既に入力されていたし、それで十分かと。 それでも何度も督促メールが来るのでおかしいなと思っていたのだが、 兎に角何か書かないと大学基準協会の審査書類にならないようだ。 どうせどこかの石頭が「ここが空欄ですね」とか何とか馬鹿なことを言うのだろう。

で、他の先生が何を書いているか、いくつか見てみると、中には並々ならぬ 活動を書いている先生も居たが、大抵は授業でレジュメを配ったとか、 学生の質問に答えたとか、ゼミで学生に個別指導したとか、要するに「授業を まじめにやってます」というのと同じ内容が書いてある。ならば私は「担当講義 に全身全霊をもって取り組んだ」と一言だけにしてやろうかと思ったが、 この手の形式主義をまともに相手してもしょうがないと思い、適当なことを 書いておく。

昼前に旧市街の銀行にゲストハウスの家賃の振り込みをしに行くついでに、 マリエン教会前の巨大クリスマスツリーの様子を見に行ったら、跡形もなく 消えていた。昨日私がエッセンに行っている間に撤去されたのだろうか。 それで早速、クリスマスツリーの設置用マンホールの調査。 商店街の巨大クリスマスツリーのマンホールよりもさらに大きな角型のものだった。

証拠写真を何枚か撮っていると、教会の中からオルガンの音が聞こえてきたの で早速聴きに入る。しかし午前中の練習の最後の方だったらしく、 すぐにおしまいになった。しょうがないなと思っているときに、上の 「クレイジーキャッツ」のCDが 展示されてるのが目にとまったというわけ。

大聖堂教会には黒眼鏡はおらず、若い女が座っていた。物乞い賽銭入れが 紙コップだったり、荷物が服飾量販店の真新しい袋と飲みかけのコカコーラの ペットボトルだけだったり、服装が街歩きのような感じだったりと、 長期戦覚悟で座り込む雰囲気がなく、どうも根性が入ってない。 「にわか物乞い」だと思われるが、まさか黒眼鏡の奥さんだってこと はないだろうな。

ひとつ考えられることは、盗難に遭ったりして帰りの電車賃が無くて困って いるという類の話かもしれない。日本ではこういう時におまわりさんがポケット マネーで電車賃を貸してくれるという都市伝説があったが、ドイツの警官が そんなことをするわけがなく、教会の前で物乞いする以外は「世の中すべてgeschlossen」状態になる。事情を聞いた心優しい黒眼鏡が「じゃあ、今日は この場所を君に譲るよ」と言い残してどこかに行ってしまったのかも知れない。

家賃を振り込み、スーパーで買い物をしてゲストハウスに戻り、それから

ひといき置いてから大学へ。メンザで昼食の後、研究室で昨日のエッセン出張の

清算書類を纏めてエアメールで送付。最後に某偉い先生に突撃インタビューの

メールを出してから、ゲストハウスに戻る。

夜は少し数学。

2011年1月13日(木)

<<ハンドマイク>>

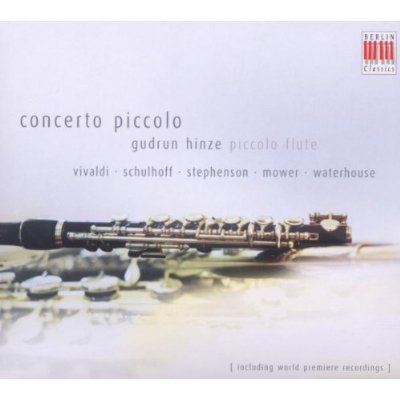

またも、「あの」シリーズの瞬間的復活である。反省は見せかけだったエッセン

のMayersche書店の激安セールCDで、ピッコロフルートの曲を集めたもの。

Vivaldiのピッコロ曲は確か年末の室内楽コンサートでも演奏してたような気がするが、

Schulhoff, Stephenson, Mower, Waterhouse って誰よ?皆さん20世紀の作曲家

らしいが、Stephenson, Mover, Waterhause の曲は世界初録音とか。

そのうちのいくつかの曲はけっこうフィンツィーっぽくて、

こういう曲を書くのはイギリス人ではなかろうかと思われる。

またも、「あの」シリーズの瞬間的復活である。反省は見せかけだったエッセン

のMayersche書店の激安セールCDで、ピッコロフルートの曲を集めたもの。

Vivaldiのピッコロ曲は確か年末の室内楽コンサートでも演奏してたような気がするが、

Schulhoff, Stephenson, Mower, Waterhouse って誰よ?皆さん20世紀の作曲家

らしいが、Stephenson, Mover, Waterhause の曲は世界初録音とか。

そのうちのいくつかの曲はけっこうフィンツィーっぽくて、

こういう曲を書くのはイギリス人ではなかろうかと思われる。

ところで、以前は「世界初録音」というのにいちいちびっくりしていたが、 色々なコンサート、特に室内楽のコンサートを聴きに行くと、皆さんけっこう CDで聴けない曲を探してきて演奏している。それをいちいちCDにしないのは、 有名な作曲家の曲でないと売れそうにないからとか、色々な理由があるのだろう。

さて、今日はエッセン大学のOberseminarの日。 昼前にゲストハウスを出て、まずはマリエン教会前の巨大クリス マスツリーの偵察。木はまだ撤去されてはいなかったが、チェンソーか何かで 3,4本の丸太に切られ、他の小さなクリスマスツリーと一緒に積み上げられていた。 元々どこかの野山で伐採されて運ばれてきて、根は付いていなかったのだろうけど、 何だか「無残な死骸」って感じがして、思わず胸の内で南無阿弥陀仏と唱えた。

それから大聖堂教会に寄って、黒眼鏡が居るかどうか確認しようかと 思ったが、今日は先を急ぐのでパス。例の街かどの哲学者の指定席に、 哲学者のものとは少し違う荷物が置いてあり、これは調査が必要だなと思ったけれど、 やはり先を急ぐのでパス。そして一路中央駅へ。駅の軽食レストランで、 トンカツ(Schnitzel)の昼食をかっつりとって、ICに乗ってエッセンへ。

エッセンではOberseminarまでに少し時間があったので、Mayersche書店で 上記のCDを買う。試聴マシンの不具合で結局試聴はできなかったが、 何せ激安なので「外れCD」でもダメージはすくないし、何となく面白そうだから 買ってみた。

Mayerscheエッセン店のトイレには有料化の機械が設置されているが、 その愚かさを反省したのか、機械を作動させていない時期があった。 しかし今日行ったらまた 元に戻っていて、反省が見せかけであることが判明した。

大型商業施設の開発が目白押しで、景気の好さそうなエッセンだが、中心街に ある大きな衣料品店が潰れて閉鎖されていた。それ以外では、中心街に4つある 教会のうち3つに潜入し、時間も押してきたので 高速モードで調査活動を行った。2000年や 2004年に滞在した ときは、教会の中に入るとは思いもよらなかったが、オジサンになるとずうずうしく なって、何処にでもどかどかと入っていくのである。

エッセンの教会は元々19世紀ごろに作られた新しい建物が第二次世界大戦の 空襲で壊滅的被害を受け、戦後に復興されたものらしい。中の雰囲気は オスナブリュックのマリエン教会や大聖堂教会と比べると、かなり見劣りがする。 オスナブリュックの上記2つの教会は、もともと中世かそれ以前に作られたもので、 空襲の被害も大きかったが、かなり頑張って戦前の形に復興している。

さて、Oberseminarだが、クリスマス休暇で自虐の病も癒え、よおし!例の某偉い 先生に突撃インタビューだあ!と意気込んでいたのに、大先生は欠席。 まあ、Obserseminarでお会いした折にでもお聞きしようかと思ってたのですが 云々とメールでも出してみることにしよう。

帰りの電車を1本の逃し、次は1時間後。それで半時間ぐらい駅の構内をぶらぶら して戻ってきたら、私の乗る電車だけ25分遅れ("Verspaetung ca 25 Min.")だと。 それでまた夜のエッセンの街に繰り出して、グリロ劇場に潜入。芝居はまだやって おらず、フロアで劇作家みたいな人が10数名の人を集めて演劇論みたいなのを 話しているようだった。ぶらぶら偵察していると、2度ほど係員の女性がやってきて "Kann ich helfen?"(何か御用でしょうか?)と尋問してきた。 うーむ、なかなかセキュリティーがしっかりしておるな。それに、その辺の 数学者と違って、座敷童である私の姿が見えるらしいな。いずれにせよ、係員に 用はないので、"Nein danke. Ich schaue nur an."(いえ、ちょっとその辺を 見てるだけですから)と答えて追い返す。

夜遅くゲストハウスに帰ってきたら、私の部屋の上の階、つまりロシアのシコ踏み

女の部屋に灯りがついていて、レースのカーテン越しに彼女の姿がぼんやり見えた。

ちょっと足を止めて見ていると、どうも部屋の中をせわしく行ったり来たりしている

ようで、何かの作業をしているというよりも、ただ歩き回っているという感じ。

数学考えながら歩き回る癖でもあるのかしら。私がその時ハンドマイクを持っていたら、「そこのシコ踏み女!無駄な抵抗は

やめて、散歩なら外に行ってやれ!偵察飛行のやり方なら俺が教えてやるぞ!

でも、その前に北方領土を返せ」とわめき散らしたかもね。まったく、もう、

おかしな奴が越してきたものだぜ。

2011年1月12日(水)

<< Verspaetung >>

「停電で大学は閉鎖」の話は本当か?半信半疑でB先生との「数学的会話」の時間

である11時前に大学へ。結局、数学科がある建物だけが本当に停電だった。

建物の中には入れたが、窓の無いトイレなどは真っ暗。それで今日はB先生も

誰も来ないだろうと踏んで、別の(停電していない)建物の図書館やメンザや

カフェですごしていたのだが、メンザでふとB先生と出くわして、

「あれ?来てたのですか?」みたいな話になり、結局午後に1時間ちょっと

「数学的会話」の時間を作ってもらった。

夕方に予定されていた数学コロキウムは、停電していない物理学科の建物に 場所が変わったそうだが、詳しい場所などの連絡はないし、特に問い合わせて まで聞きたい講演でもなさそうだったのでパスし、旧市街に偵察飛行に飛び立つ。

偵察飛行では、大聖堂教会の黒眼鏡や大通りの哲学者の「親子」が揃って 復活していることや、 マリエン教会前の巨大クリスマスツリーがまだ撤去されていないことを確認し、 本屋でオスナブリュックの写真付きガイド本を購入。この街の滞在もあと2ヶ月半かと思うと、結構愛着が湧いてきたから。最後にスーパーで買い物をしてから、ゲストハウスに戻る。夜は洗濯をしたり、危機管理調査をしたり。

危機管理調査とは、B先生の1月末の国際研究集会出張の件である。出張先の 研究集会を検索し参加者リストを捜し出し、日本人参加者が居る場合は、私の日誌 の読者の割り出しを行う。B先生の11月の出張の後は色々面倒なことになった。 12月の出張ではやや心配する部分もあったが、B先生は帰国後も私に対して"immer noch freundlich bleiben"な状態なので、たぶん杞憂だったのだろうと思う。 1月の出張はどうかとネットで検索しまくってたら、参加者リストが出てきて、 日本人参加者はゼロと分かった。

で、この作業の副産物として、昨年11月の研究集会の日本人参加者リストが 手に入った。昨年11月にあんなに必死に捜しまくっても出てこなかったのに、 今日は割合あっさりと見つかった。それで、B先生に私の日誌の翻訳サービスを していた「日本人数学者」は、たぶんこの二人のうちのどちらかだろうと いうとこまで絞り込めた。ここまでくれば、当事者が誰なのかは、日本に帰れば いずれ特定できることだろう。当事者はこの日誌を読んでいるわけだし、数学者 はある意味正直だから、本人の顔を見ればわかるはずだ。

で、当事者を特定してどうるする積りか?というと、とりあえず事実を知りたい というだけで、実はあんまり考えてない。ただ、11月の事件の衝撃は大きかった ものの、そのお陰で結果的に物事が良い方向に動いたのかなという気はしている。 あの時にB先生と色々話したことによって、B先生は私に対してそれまで以上に freundlichになったし、B先生との共同研究は結局自然消滅したと私は理解して いるけど、まあ、それは学問的な理由からであって、11月の事件とは直接関係は ない。むしろ事件は私に妙な思い込みを捨てる切欠を与えてくれたともいえる。 だから当事者が確定した暁には、「ああ、貴方でしたか!」 と思わず駆け寄って、握手するかもね。

明日はエッセン出張。そういえばドイツ語頻出単語のひとつに "Verspaetung"がある。電車を使えば必ず "ca 30 Minuten Verspaetung (約30分の遅れ)"みたいなフレーズが駅構内の電光掲示板に出たり 構内放送されたりする。ドイツで電車と言えば必ず遅れるもの。 しかしイギリスと違って「時刻表は事実上存在しない」わけではない、と。 まあ、最近のJR西日本もVerspaetungに関してはドイツ並になってきたけどね。

2011年1月11日(火)

<< geschlossen >>

ゲストハウスに置いてある手持ちの本をすこしひっくり返してから、

今日は図書館の本を調べようと、昼過ぎに大学へ。まずはメンザで昼食を

とってから、隣のカフェへ。するとゲストハウスの隣室の男もコーヒーを

飲んでいて、私を見つけて声を掛けてきた。

12月のゲストハウスのクリスマスパーティで知り合ったドイツ人だが、

ナノサイエンス関係の化学系研究室の研究員をしているらしい。

ケーキとコーヒーで少し雑談。

それから図書館へ。色々調べているうちに、ようやく昨日までの 疑問が解ける。1つの疑問が解けたら、また新たな疑問が生まれた。それを 考えながらゲストハウスに戻り、一息ついてから再び大学へ。16時15分から 1時間ちょっと、大学院の合同ゼミ。今日はある計算機代数のソフトウエア について、その開発者が講演していた。前から、どうやってやってるのかなあと 思ってたのだが、そういうことだったのかと納得。

その後、久しぶりに研究室に行ってゴソゴソしていたら、システム管理担当 の技官の人がやってきて、明日は停電になるから計算機のモニターを切って帰れ という。じゃあ、明日は大学は閉まっているのか?と聞くと、そうだという。 どうも急なことらしいので、大学のHPにも休校案内などは出ていない。 私の聞き間違いかも知れないから、一応明日はメンザ目当てに大学に行ってみる ことにしよう。

ドイツ語の頻出単語第一は何と言っても"geschlossen"(閉鎖中)だと思う。 トイレでも何かの窓口でも空港でもメンザでも、何でもかんでもすぐに 閉鎖されて、この単語を使った張り紙が張られる。 ドイツのgeschlossenっていうのは、分厚い扉がガシッっと 閉まってごっつい鍵が掛けられ、泣こうがわめこうが 周りの人は「運命だから諦めなさい」と言わんばかりにただ首を横に振るだけって 感じで、もう本当にどうしようもないという絶望感がつきまとう。 彼らはこういうのが大好きである。

こういうのって、2回目の大学院の入試に落ちて、「もう俺サマの人生には 数学者って選択肢は完全にgeschlossenになったんだ!」と茫然自失していた、 あの頃を思いだしてしまい、嫌な気分だ。でもまあ、もう慣れたけどね。 だから大学が突然閉鎖されても、ドイツだからということで別に 驚かない。

そういえば10年前は"ausser Betrieb"も頻出単語最上位グループで、 自販機などの機械に張ってあると「故障中」という意味だが、最近は機械の故障は 少なくなったようで、あまり見かけない。それ以外では、"kein Ausgang" (ここからは出られません)ってのも多いな。折角扉を作っても、あちこち 鍵を掛けまくるのが大好きな連中だから、大抵の扉は閉まっている。

夜はこの1、2日で解決した疑問をTeXノートに纏める。

2011年1月10日(月)

<<歩きまわる>>

掃除の日である。前回と前々回は寝坊したために寝込みを襲われた形なので、

今日は早起きして9時にゲストハウスを発つ。大学の近くのガラス瓶トナー

にワインの空瓶などを捨ててから、その近くのスーパーで買い物。それから

旧市街を偵察。

街では、街灯に設置された星型のクリスマス用装飾照明の撤去作業が行われ ていた。市庁舎前の巨大クリスマスツリーはまだ撤去されていなかった。 最近姿を見せなかった「哲学者」が復活していた。最後にマリエン教会に 立ち寄ったら、パイプオルガンの練習をしていたので、この無料コンサートを 聴き逃す手はないと1時間ぐらいとどまり、数学。オルガンは高い所に設置されて いるのでよく見えないが、ここのオルガン奏者は指導役で、誰か生徒にあたる 人が弾いていたようだ。

教会の祭壇の近くに「ハノーファーの教会の人たち歓迎!」みたいな よく分からんことが書かれた看板みたいなのが立っていた。文言が 洋書の背表紙みたい縦に書いてあったので、首を左に曲げて読んでいたら、 教会の留守番当番のおばさんにウケた。「この方が読みやすいですからね」 と答えておいた。

何度も書いているけど、こういう風に赤の他人にふっと話しかける ドイツ人って、いいなあと思う。知らない人でも社会の一員という考え方と、 社会の中で使える豊かな言葉を持っているわけだ。日本人はそのどちらも 持ち合わせていないから、知らない人に話しかけられると、「何?この人。 頭、おかしんとちゃう?」みたいに逃げ腰になるか、逆キレして暴れるかの どちらかに走るのだと思う。

いったんゲストハウスに戻って、しばらくしてから大学へ。メンザで昼食、 隣の学生カフェでしばし数学、最後にグループ学習場と化している騒々しい 図書館にちょっと寄ってから、再び偵察飛行に飛び立つ。「父親」の哲学者は 復活したのに、「息子」の黒眼鏡はとうとう終日姿を現さなかった。 交代でクリスマス休暇の代休を取ってるのかしら。2,3時間 ほど歩き回って色々考えたけれど、疑問は解けず。

夕方ゲストハウスに戻り、夜も少し数学。色々本をひっくりかえして、疑問は少し 解け、新たな疑問が生まれた。前に読んだ部分だけど、これはそういう意味だったのかと今日初めてわかる。

テレビニュースでは、ダイオキシン・スキャンダルの話題はアナウンサーが 早口でごにょごにょと何か言ってオシマイという扱いで、トップニュースは 洪水とアメリカの銃乱射事件のようである。12月のドカ雪がここ1週間ぐらい の小春日和の天気で一気に融け、ライン川だのモーゼル川だのが氾濫して 多くの街が水没しているという。銃乱射事件は、まあ、アメリカ人自身がそういう 社会を好きこのんで選んでるんだから、別にほっとけばいいじゃないの、と。 私はああいう野蛮な国には近寄りたくないけどね。

2011年1月9日(日)

<<僕と共同研究しないか?>>

終日ある簡単な具体例を計算する。この数年間、ずっと疑問に思っていた

基本事項があって、その原理はこの具体例

を一般化すれば分かるのではないか、と。今日は一般化の手前のところで終わる。

それ以外は、午前中はまたダイオキシン汚染問題のインターネットニュース を読み漁る。まあ、ドイツ語の勉強にはなるけれど、どうもすっきりしませんな。 ドイツ人は特にパニックを起こしていないが、ドイツからの肉類の輸入を停止する 国が相次いでいるとか、問題の飼料製造会社は今回の件ばかりでなく、過去にも 自主検査で危険値のデータが上がってきたのを握りつぶしたとか、 それでも社長は「ウチは何も悪いことはしていない」と公言しているとか (そりゃあ、仮に悪いことをしてたとしても、オジサンだったらそのぐらいの事は 平気で言うだろう。それがオジサンというものである!)、 出荷停止が続いている何千もの農家は損害の補償を 政府に求めようとしているが、政府は徹底した調査を通して責任の所在を明 らかにし、事件を起こした元凶に対して補償も含めた責任追及を行う構 えとか。で、この先どうなってくの?冷蔵庫の卵、食べていいのかな? 今後、もし健康被害が出たら、あの言い逃れの天才集団であるドイツ人 相手にどうやって補償を求めてけばいいの?と。

ただ、ナチが徹底してユダヤ人狩りをしたり、そのナチに対して時効なしで とことん責任追及をしたり、店の客にも自由にトイレを使わせまいと モノに憑かれたように鍵をかけまくったりするドイツ人のことだから、 今度のダイオキシン汚染の責任追及も徹底してやるんだろうなという気はする。 こういうことはすべてウヤムヤにしたがる日本人とは、根本的に考え方が 違うみたいだからね。

それ以外では、、、そうだ、16時過ぎに定例偵察飛行に飛び立ったな。 特に変わったことはなかったけど、巨大クリスマスツリー用マンホール の件が気になって、市庁舎前のクリスマスツリーがまだ撤去されてないのを 確認したり、旧市街の歩行者天国のマンホールを調査して写真を撮りまくったり してたな。

それで最後はやっぱり教会やね。大聖堂教会は割合いつでも開いてる のに、マリエン教会は16時には閉まってしまう。 そんなに早くで教会閉めて何をやってるかというと、何と! 中でパイプオルガンの練習をしている。日本ではあまりパイプオルガンは聴けないから、ここで十分聴いておこうと、扉のところで耳をそばだてて中から漏れ聞こえる オルガンの音を聴いた。ここのオルガン奏者、結構頑張るなあ。 マリエンのオルガンは、この辺の教会の中では一番音がいいみたいだからね。

あとは、大聖堂教会入り口を縄張りにしている物乞いの黒眼鏡男だな。奴は 静かに本を読みながら、教会に入ろうとする人達に、Guten Tag!とかHallo とか小声で挨拶する。それで私もだんだん親しみが湧いてきて、 「君、僕と数学の共同研究しないか?正標数の代数幾何学について一緒に 考えようよ。え?代数幾何を知らないって?大丈夫、僕が教えるから すぐに分かるようになるさ」と思わず声を掛けたくなる。でも、 あと3カ月弱しかないから「僕が教えるからすぐに分かるように」なったとしても、 共同研究は時間切れでちょっと無理だな。しまったなあ、こんなことならもっと早 く、例えば去年の10月頃に声を掛けておくんだったな。。。

ふっと我に返り、何だか複雑な自虐妄想トリップだったな、と。 何で黒眼鏡に共同研究を持ちかけたくなるのかって?まあ、それについては 書いてはいけない約束になってるから書かないよ。

ロシアのシコ踏み女の挙動は、今日も不審だったな。一体あいつ、 何をやってるんだろう?「馬鹿野郎、シコばっかり踏んでないで、北方領土返せ!」 みたいな、わけのわからないことをわめいて怒鳴りこみたい衝動に駆られる。

2011年1月8日(土)

<<親子>>

午前中はインターネットでドイツのダイオキシン汚染問題の記事を読み漁る。

ある家畜飼料工場がダイオキシンの混じった工業用油脂を原料に使って

飼料を作って大量に出荷し、エッセンなどがあるノルトラインウェストファーレン州や

オスナブリュックのあるニーダーザクセン州を中心に豚、鳥、卵などの

ダイオキシン汚染が広がっているという。これは年末の検査結果が出た1月4日

に発表され、ここ2,3日テレビなどではよく報道されている。汚染油脂の混入は

何時から始まったのか、意図的に行われたのか、何かしらの不注意による事故か、

あるいはテロのような犯罪なのか、いずれもまだ不明で現在調査中という。

これによって数千の農場が出荷停止などで閉鎖され、大量の鳥が殺傷処分されたり、 汚染が明らかになった卵の製造番号がインターネットで公表されたりしている。 そういえば卵に何か番号のスタンプが押してあるなと思ったけど、その読み方を 今日初めて学んだ。私の冷蔵庫にある卵はリストに出ていなかったが、 「リストは調査が進み次第順次更新されるので、リストに出てないものであっても、 来週初めごろまでは食用に使うのは控えた方がいいかも」みたいなことが書いてある。 その一方、汚染卵などの汚染の度合いは国際基準よりもさらに厳しいEU基準の2 倍程度とあり、「避けた方が賢明だが、食べたからと言って長期的にも短期的にも どうってことはない」らしく、スーパーの卵売り場などを偵察しても、 汚染に無縁とされる有機卵がちょっとよく売れてるなという以外は、平常通りだ。 報道の論調も、消費者の不安を煽りたてるような感じではなく、、 むしろ農家の経済的被害の方に重きが置かれている。

ま、あんまり気にしてもしょうがないみたいだなと分かったところで、 洗濯をしながら少し数学。 その後、遅めの昼食と食料調達も兼ねて旧市街に偵察飛行に飛び立つ。 今日はGaleria Kaufhofの上の階のレストランで軽くバイキング。昼食の時間が終わり かけていたので、ほとんど何も残ってなかったけど。

昨年の秋、市立図書館前で小さなハープを弾いていた大道芸人が久しぶりに 街に現れた。あの時にCDを買ったのだが、新しいのが出てたら買おうかと思った が、前と同じのしか置いてなかった。その後、スーパーで買い物をして大聖堂教会 でほっこりしてからゲストハウスに戻る。

いつも大聖堂教会の入り口で本を読みながら物乞いをしている 黒眼鏡の若い男が、最近荷物と物乞い帽(お金を入れる野球帽のようなもの) だけ置いてどこかに行ってることが多い。何処に行ってるのかと思ったら、 今日は歩行者天国のある店の角に座っていた。そこは私が「哲学者」 と呼んでいる60歳ぐらいの物乞いのオジサンの指定席のはずである。 大聖堂教会を留守にして、実入りの良さそうなこちらに出張ってきたのか。 あるいはもしかしたら、黒眼鏡と哲学者は親子じゃないかしら。 風貌もちょっと似てるし、物乞いしながら本に読みふけってるところも同じだ。

哲学者:「おい、息子。今日は俺、風邪ひいて調子が悪いから、例の場所を頼む」

黒眼鏡:「えー!?俺1人で2か所も?」

哲学者:「でもお前、いつもの場所を空けたら、他の連中に取られるかもしれ

んぞ。そしたら実入りが減って本も買えなくなるし、俺は好物のMarkthalleのアジア風焼き蕎麦が買えなくなるし、お前も牛乳が飲めなくなるそ」

黒眼鏡:「わかった、わかったよ。じゃあ、大聖堂教会は帽子と荷物だけ置

いておいて、歩行者天国の方にいることにするよ。(俺は大聖堂教会の方が落ち着いていて良かったんだけどなあ。)兎に角、親父、早く良くなってくれよGute Besserung!」

そういえば、昨日は街のあちこちでクリスマスの飾りを撤去していたが、 今日は巨大クリスマスツリーが1本撤去されていた。石畳の歩行者天国のど真ん中 に立っていたのだが、跡を見てみるとマンホールみたいになっている。市庁舎と マリエン教会前の広場も石畳になっていて、さらに巨大なクリスマスツリーが 立っている。今日はまだ撤去されていなかったが、 その辺りで確か以前かなり大きなマンホールの ようなものを見た覚えがあり、最近それが見当たらない。 たぶん前に見た大きなマンホールのようなものは、クリスマスツリーを 立てるための穴なのだろう。そういうものを都市の機能としてちゃんと折り込んでいる のだから、ドイツではクリスマスがいかに大変な意味を持っているかがうかがえる。

夜はまたレンズ豆の煮込みを作って、少し数学。ここ2,3日の具体例の計算結果をTeXで纏める。

2011年1月7日(金)

<<吹っ飛ばされる>>

昼過ぎまでゲストハウスで数学。今日も朝からロシアのシコ踏み女がのしのしと

うるさい。それからメンザで昼食の後、メンザの隣の学生カフェでしばし数学。

昨日とは別の中国人の学生が昼食を食べていたが、これは「犬食い」ではなく

完全に西洋風の食べ方をしていた。まあ、中国人も色々だからね。

区切りがついたところで大学を出て、バスで中央駅へ。12月までは2ユーロ だったのに、2ユーロ10セントに値上がりしていた。

中央駅ではパリ行きの切符を購入。途中からフランスのタリアという矢鱈通路 が狭い高速列車に乗り換えるのだが、この列車は予約制なので窓口でないと切符 が買えない。前はシップホフとかいうオランダの空港経由で行ったけど、 乗り継ぎ時間が30分たらず。その間に昼食もということになると、ドイツ鉄道 が必ず遅れることや空港のレストラン事情を考慮するとちょっとシンドイ。 そこで今回は乗り継ぎに1時間の余裕があるケルン経由にした。 駅前のケルン大聖堂でまたほっこりしようかと思う。パリからの帰りもケルン経由 にした。

これでパリ行きに関しては、ホテルも予約したし、切符も買った。 大学への届けもちゃんと済ませた。今回はオペラは適当なのがないので、 パス。パリの夜はまた別の楽しみ方を考えることにしよう。

中央駅を出て、旧市街に向けて偵察飛行に飛び立つ。街のあちこちでクリスマスの 飾りを撤去する作業が行われていた。11月の上旬だかに突如現れた歩行者用道路(Fussgaengerzone)のクリスマス・ツリーも、観光名所にもなっている中世の趣を残す ファッハヴェルク(Fachwerk)建築の商店街も、日本の電信柱の工事に使うようなゴンドラクレーンが繰り出してイリュミネーション照明の撤去作業が行われていた。街の巨大 クリスマスツリーも数日中に撤去されるのだろう。

そういえばこちらに来て電柱というものを見た覚えがない。エッセンもオスナ ブリュックもベルリンもパリもエディンバラも、電信柱ってなかったんじゃない かなあ。日本でも電柱と電線が出鱈目に交差する風景は醜悪だとして、東京圏など では地下に埋める工事が進んでいるが、山科の住宅地なんて電線と電柱が ぐちゃぐちゃになっている。電線に雀がチュンチュンというのならまだ良いが、 いかにも悪賢こそうなカラスがたむろしてたりする。

佐伯祐三の日本の風景画を見たとき、この人はやっぱりヨーロッパ の風景じゃないと駄目だなと思ったが、描かれていた電信柱だけが妙に印象的で 何となく今でも目に浮かぶ。

夕食後すこしテレビを見てたら、南米かどこかの出身でオランダに住んでいる 画家が、何故かドイツ語でインタビューに答えていた。最初はインタビューを適当 に聞き流しながら、こいつ、ちょっとクレーの真似っこっぽいけど、ななかないい 絵を描きよるなと思いながら見てたら、「私は絵の仕事を通して沢山の良い友人に 出会い、快適なアトリエも手に入れることができました」とかいうのが聞こえてきて、 いきなり自虐妄想の世界に吹っ飛ばされてしまった。仕事を通して良き友人、、、 ですか、そりゃあ、結構なことで。。。

仕事を通じて良き友人を得る。確かに計算機屋時代の10数年間には、 沢山良い友人ができた。しかし数学に転向して以後の10数年間は鳴かず 飛ばずだな。私の場合は自虐が邪魔をしている側面は無視できない。 「お前ら、どうせ俺のこと、馬鹿だと思ってんだろう!」じゃあ、良き友人は できません。 しかし、これは何度もこの日誌で書いてきたことだが、個人プレイで互い にしのぎを削り合う学問の性格上、一般的に言って数学者同士はビジネス パートナー以上の交遊は無理だと思うけどな。まあ、ある種の人たちは 良き友人とは、良きビジネスパートナーのことだと思ってるのかも知れな いけどね。

今夜もロシアのシコ踏み女がのしのし、と。自虐妄想に浸りながら、 少し昼間の計算の続きなど。

2011年1月6日(木)

<<シコ踏み女>>

午前中はゲストハウスで数学。遅めの昼食のためにメンザに行き、その後は

メンザ横の学生カフェに滞留して、また少し数学。代数幾何学に習熟するには

具体例の扱いに慣れないといけないと悟り、クリスマス休暇の時に読み飛ばした

例を計算してみる。

カフェでシコシコと具体例を計算していたら、中国人学生が昼食を持 ってきて、私の近くで食べ始めた。そういえば日本人と中国人を区別する 方法の一つとして、食事の仕方が挙げられると思う。中国人は食器に口を 近づける、いわゆる「犬食い」をするからすぐわかる。中国では食器を持 って食べるのはみっともないとされているそうだから、「犬食い」が正し いマナーなのだろう。これは謎の中国人のフリをする時に大事なポイント だ。

昔は日本人も当たり前のように犬食いをやっていたが、食の洋風化が 進み、西洋料理のマナーで犬食いが好ましくないことが五月蠅く言われる ようになって以後、次第に減っていったように思う。私も学生の頃までは 犬食いが普通だったが、会社員になってアメリカやヨーロッパに海外出張 するようになった時に、意識して改めた覚えがある。スープを音を立てて 食べてはいかんとか、何でそんな器用なことができるんや?どこのアホが そんなわけのわからん決まりを作ったんや?!とぶつぶつ言いながら練習 してた覚えもある。

計算に一区切りついたところで、旧市街に偵察飛行に飛ぶ。今日は気温 が2〜3度ぐらいで、日中は5度ぐらいに上がったかもしれない。昼間は 霧雨のようなものが降っていて、夕方頃から真面目に降り出した。雪は融 けて、一部が氷水化して道路がツルツルになっており、歩くのがとても 危険だ。夕方のテレビニュースでも、各地で足を滑らせて怪我をした人や、 車のスリップ事故が相次いだと報じていた。

それから、年末から降り積もっていた雪が氷の塊になり、この暖かさで 5階建ぐらいのアパートの屋根から落ちてきて、下を歩いていた80代の 女性を直撃する死亡事故があったとも報じていた。 ドイツでは4〜5階建の集合住宅でも屋根が民家のように三角になってい るから、雪崩のように雪が落ちてくるのである。オスナブリュックでも、 "Vorsicht! Dachschneelawine" (屋根からの雪崩に注意!)」 とか"Vorsicht! Eiszaphen"(氷柱に注意)」と紙が張ってあって、 テープで立ち入り禁止区域になっているところ が沢山ある。雪崩と言っても、実は1kgぐらいの氷の塊の直撃だから、 馬鹿にならない。

ゲストハウスには10部屋ぐらいあり、住人の入れ替わりもちょくちょくある。 私のアパートの上の住人は年末に入れ替わったそうで、それまでは研究者 夫婦が入っていたが、今度はロシアから来た数学者のようだ。 名前からして女性と思われ、ネットで調べたところ確率論だか数値解析 だかの人だが、分野が違うこともあってそれ以上のことは分からない。

彼女(だと思う)は終日部屋の中を歩き回っていて、どすどす、どすどす、 どすどす、という音が絶え間なく聞こえてくる。ただ歩き回っているのではなく、 あちらの戸棚をあけ、こちらの押し入れに物を入れ、あちらのものを移動させ といった音も聞こえてくる。

前の若い研究者夫婦の時は、こんなに四六時中どすどす、どすどす、 どすどすなんて音は聞こえてこなかった。 一体このシコ踏み女は終日部屋で何をやっているのか?俺サマのように 大人しく数学やってりゃあ、そんなに一日じゅうシコ踏まなくてもやって けるだろうに。

まあ、引っ越しに伴う作業かも知れないから、もう少し様子を見ることにして、 あまりいつまでもやってるようなら一度怒鳴りこんでやろうかと思って、 「お前、シコばっか踏んどらんと、数学せえや!」とか 「シコ踏まな数学できんのやったら、大学でやれや!」とか、色々 啖呵の文句を考え中である。

何せ相手は日本人じゃないから、暖簾に腕押しか、訳のわからん言い訳をごたごた 聞かされるかのどちらかであって、逆切れの心配はあるまい。

2011年1月5日(水)

<<ちゃぶ台返しが似合う年頃>>

午前中はB先生と1ヶ月半振りに40分間だけ数学的雑談をする。久しぶりにメンザで昼食の後、すぐにゲストハウスに戻り、しばし数学。夕方、数学コロキウムがあるのでまた大学に向かう。途中、スーパーで買い物をしてたら、ちょうど講演が始まる17時15分ぎりぎりに到着した。

講演は応用数学グループが企画した画像認識に関するもので、結構面白かった。特に難しい数学を使うわけでもなく、日本なら情報工学科でやっているような内容だが、ドイツでは応用数学として数学科みたいなところでやってることが多い。それでうまく行ってるかどうかは、知らない。まあ、こういうところで胸を張って講演してるんだから、うまく行ってるんでしょう。

講演は18時20分頃に終了し、すぐに帰宅。夕食後もワインをちびちびやりながら、少しだけ数学。B先生との数学的雑談の甲斐あって、先日来の疑問が1つ解決する。

代数幾何学って微妙なところが沢山あって、あまり頭の良くない私のようなのが 一般理論だけでやってると足をすくわれるのよね。しかも代数幾何学の教科書は頭の いい人が書くと相場が決まっているから、「この定義は一見こういう風に勘違いする 人が居るかもしれないが、実は定義のこの部分を注意深く読めばそんなことを意味し ないことはわかるはずである。実際、これこれの具体例を考えてみれば、この部分の 微妙な言い回しがいかに深い意味を持つかわかるであろう」みたいな、頭の悪い人向 けの説明は一切書かないのが普通である。「え?だって、定義にそう書いてあるから、 素直にそう読めばすむことじゃん!何でそんな回りくどい説明しなくっちゃいけないの?」みたいなことを言う著者の顔が目に浮かぶ。

「何で」って、そりゃあ決まってるじゃん。オレ、頭良くないし、おナルだし、 思い込みが激しいし(って後の2つは関係ないか)。 「え?でも、そんなに頭悪いんだったら、代数幾何じゃなくて、もっと簡単な 学問をやればいいじゃないですか?」と、言われたときに、どう言い返せばよい のか適当な言葉を私は知らない。今のところ考えているのは、オジサンっ ぽくちゃぶ台をひっくり返して意味不明な啖呵の一つも切って、 その場を切り抜けようということぐらいである。 そんでもって相手が「でも、馬鹿は馬鹿だし」と言いた気な目で睨んできたら、 踏み潰してやろうかしらん。。。 嗚呼、また自虐妄想の世界にトリップしてしまった。現実に戻ろう。

ちゃぶ台返しが似合う年齢ってあるのよね。あんまり若過ぎても駄目で、 単に「気が短い馬鹿で危険な若者」で片付けられてしまう。適当にオジサン になって、「あの、棺桶に片足突っ込みかけている半ボケの糞ジジイめが 好き勝手やりよって。あんな奴、邪魔なだけだから早くクタばればいいんだよ! 誰か藁人形と五寸釘持ってきてくれ」 と誰かが陰口叩くと、若い人たちが皆「うん、そうだね」みたいな顔をして、 一瞬その場に連帯感が広がる、、、みたいな、そのぐらいにならないとちゃぶ台は ひっくり返せないのだ。

私はまだその域に達してないような気がする(というか、その域には達 したくない!)ので、なるべくちゃぶ台返しが必要な状況に陥らないように 用心しているわけだ。。。って、まだトリップから抜け切ってないか。

2011年1月4日(火)

<<ファーストフード店>>

午前中は3年以上前に某偉い先生から「あれを読むとよい」と教えてもらった

講義録を眺める。しかしクリスマス休暇に読んだ教科書とあまり

変わらないことばかり書いてあるので、面白そうなコメントを拾い読み

しただけで切り上げる。

休暇中に読んだテキストについては、技術的なことはともかくとして、 そもそも何故あんな風にするのか?とか、あんなものを考えているけれど、 そんなものがありうるのか?といった根本的なことでいくつが疑問があって、 しばらくそれを考えてみようか、と。講義録を眺めてみたのも、そういう意図 があってのこと。

昼を過ぎて腹が減ってきたが、メンザに行く気がしない。旧市街に用事 があるので、そちら方向に出掛ける。Neumarktの(非アメリカ系) ファーストフード店で軽く昼食。ドイツのファーストフード店に入るのは 初めてかな。これがなかなか馬鹿にならない。

フライドポテトにマヨネーズをかけるか、それとも、ケチャップか? と聞かれるのはドイツならではではなかろうか。しかもフライドポテトには 小さな楊枝がついてくる。まあ、マヨネーズだのケチャップだのをかけるのだから、 そういうのが無いと手がべとべとになるしね。

店内のトイレに鍵が掛かっているのも、いかにもドイツ人らしい発想だ。 駅前の某アメリカ系ファーストフード店のトイレは、(たぶんアメリカの 本社のマニュアルに従って)自由解放されていたのと対照的である。

この店のトイレは、客が入ろうとしても閉まっているので、注文対応に 忙殺されている店員にいちいち「開けてくれ」と言わねばならない。 私が観察したところ、店員はいちいちこの店の客かどうか確認していなかった。 客でもないのに、トイレ目当てに入ってきたような人達は、 客の数よりもうんと少ないと思われたが、 客が出入りする隙を見計らってスイスイと入っていた。

トイレの鍵は店員の居るカウンターの所で何かスイッチのようなものを 押せば電動で開く仕組みになっていたが、全く無駄な装置に投資して、店員 に余計な仕事をさせて注文対応の稼働率を下げ、しかも客はーー間抜けなサービス の不備にじっと耐えることに慣らされているドイツ人だからいいようなものの ーー注文対応に忙殺される店員の手がすくのをじっと待って 「トイレを開けてくれ」と申し出なければならない。

この状態を社会的損失と思わないドイツ人は、アホでないとすれば、何か悪い ものに取りつかれているとしか思えない。店舗のトイレを自由解放して、 割込みオヤジ(今日のファーストフード店にも居たな)を片っ端からしょっぴいて 磔刑か踏み潰しの刑にした方が、うんと住みよい国になるとは思わんのかね、と。

昼食の後、野暮用を済ませ、大聖堂教会に向かう。その途中、電話屋の前 を通ったら、先月私が訪れた際「オレは今休憩時間で、休憩前の客の件で呼 び戻されただけだから、お前の相手は出来ない。いいな」とクダクダと憎々しげ に言いよった強面風店員が、今日は顧客対応で店の前に出て携帯電話の調子を確 かめていた。

大聖堂教会にたどりつき、生々しいキリスト磔像の前で 一息入れる。えらい悲惨な格好で磔られてるなあ。これじゃあキリストさんが 可哀そうじゃないかよ。代わりにその辺の割込みオヤジでも磔とけよ、と。でも、 そんなんじゃあ、磔対象者の数が多すぎて十字架が足りなくなるな。いやいや、 十字架が足りなければ、踏み潰しの刑に回せばいいや。でも、その前に 割込みオヤジの十字架像では、信者が集まらないな。

それからマリエン教会をちょっと偵察して一旦ゲストハウスに 戻り、態勢を整えてから大学へ。昨年11月の初めごろまでは、この 道を歩いて大学に通うのが楽しかったっけなあ。ま、人間社会は色々 難しいわな。

16時15分からの大学院合同セミナーの時間に少し早いので、 メンザ横の学生カフェでしばし時間調整。時間きっかりにゼミの教室へ。 17時半頃に終了。すぐに大学を発ち、少し遠回りして スーパーで買い物をしてからゲストハウスに戻る。

夜はまた「根本的な疑問」について少し考えてから、22時を境に 「呑んだ暮れる」。

2011年1月3日(月)

<<自分のことは分かりません>>

確か先週、「1月の最初の掃除は休み」と係員本人から聴いて、

しばらく間が空くからと、トイレットペーパの補充をいつもの倍

の個数くれたのだが、何故か今日も9時45分ごろ鍵を開けて入

ってきた。係員本人に、「あれ?今日は休みって言ってませんで

したっけ?」と聞いたのだが、「いいえ、ほら、今日来てるじゃ

ないですか」と。

実は昨夜、虫の知らせで今日掃除が来るかもしれないと思い、 室内干しにしてある洗濯物をしまったり、色々下準備だけはして おいたのだ。何だか良くわからんけど、掃除が入ることは良いこ とだ。第一、台所に溜まったゴミを屋外のトナーに捨てに行く手 間が省けたし。

午前中は洗濯をしながら、エディンバラの研究集会の講演記録 や例の教科書の関連部分を眺めてすごす。昼過ぎになって腹が減っ たので、今日から開店しているメンザにでも行こうかと思ったが、 どうも気が重い。

今日は旧市街で色々買い物をする予定だし、中央駅でパリ行き の電車も確認したい。大学はそれらとは逆方向だし、今や大学は メンザと図書館以外に私にとっては事実上あまり用もないところで ある。今日は図書館には用はないし、昼食だけなら旧市街にいくら でも店がある。ただ、ゲストハウスの食糧のストックは無くなって いる。

結局旧市街に出て、昼食も含めて色々用事を片付ける。途中、 Neumarktに大学の図書館の1つがあり、そこの談話室で自販機の コーヒーを飲みながら少し数学。そういえば年末にここを訪れた時、 日本人の女子学生が3名居た。一人がノートパソコンを使っていて、 他の二人がその操作方法について、ああすればどうかこうすれば どうかといったことを言っていた。

と、早速私は謎の中国人のフリをして彼女らの極 秘調査を開始したが、何時まで経ってもパソコンがどうのという 同じような話ばかりしているので、つまらなくなっ て調査を打ち切り街に出た。

日本人を見ると思わず中国人のフリをして極秘調査したくなるが、 同時に「折角日本人が居ない所に来たと思ってたのに」と、ちょっと 縄張りを侵害されたような気分になることも確か。

パリで、日本人の若い女が英語圏の若い男と一緒にメトロの切符の 自販機の所に来て、「さあ、(うまく)できるかな?」と日本語で言う のを耳にしたときは、「嗚呼、ここは日本人が沢山居るパリだった」と ガクっと来て、思わず 「オレは謎の中国人だ。日本人じゃないぞ!」と内心襟を正したものである。

オスナブリュックやエッセンにはほとんど日本人が居ないが、 デュッセルドルフやケルンやベルリンやパリは要注意だ。エディンバラだって、 繁華街のプリンセス通で学生風の男女が日本語で話しながら歩いているのを 察知して、思わず顔がこわばった。

そういえば大晦日のお菓子屋のカウンター でドイツ名物割り込みオヤジが、「貴方は中国から来たのですか?」と 聞いてきたときは、お前、「日本人か?」って聞かなかったな、よおし! だったら割込み未遂罪の件は大目に見てやるぜ!と、 ちょっと気をよくしたものである。

というような話を、ベルリンの研究集会のときにイタリアの大学で学んでいる アルジェリア人にしたら、「何なの?それ」と不思議がっていた。 「知らんがな。誰かて自分のことを全部分かってるわけやないし」 と答えておいたが。

夜も少し、例の教科書をひっくり返す。

2011年1月2日(日)

<<再びパリへ>>

昨夜は飲んだくれたので、今朝は遅めに起床。テレビで昨年の重大ニュース

を識者たちがコメントするという番組をやっていたので、ドイツ語はあまり

わからないけどしばらく見る。勿論ドイツのテレビだから、

ベルリンのLove paradeで人が集まり過ぎて

十数名もの死者が出て、主催者も警察もこの催しを認可した役所も責任の

なすりつけ合いをしているという、日本でもどこかの花火大会であったよう

な話題は出てくるけれど、北朝鮮がどうのとか中国やロシアとの領土問題

の話とかは、当然出てこない。政治の話題も、勿論メルケル首相がどうの

といった話ばかりである。

テレビを見ているうちに目が覚めてきたので、夕方頃までぬくぬくと 数学。16時頃に定例偵察飛行に飛び立つ。気温も上がって、雪はまだ路肩に 少し残っているが、道路はもう平常通りの状態に戻っている。あーあ、この まま春になってしまうのかな。2月頃にもう一発寒波が来て大雪にならないかな。

今日は休日だが、時々やっている旧市街一斉臨時営業の日。13時から18時 まで全店が営業し、街は大変な人出だった。Wir sind Silverster fuer Sie da!の オスナブリュック中央駅のパン屋兼カフェも、昨日の「悪事」を反省したのか、 トイレを自由解放して大繁盛していた。まあ、反省したのか、あるいは単に 日曜日だけはトイレを一般解放することにしているのか、どちらか本当の ところは分からないけど。

クリスマスを中心に、オルガンコンサートなど活発な動きを見せた教会も、 もう通常のミサを行うだけの通常業務に戻ったようだ。次は4月の Oster(イースター)の頃に何かやるそうだが、その頃には私は もう日本に帰ってるしね。

2時間足らずの偵察飛行から戻り、ちょっとネットを調べていたら、パリ大学 系列の2つの数学研究所で面白そうなセミナーがあることが判明。1月下旬に 再びパリに出張する計画を立てる。ホテルの予約や電車の手配は明日以後にやる ことにしよう。2月の初め頃まではパリの研究所のセミナーや エッセンのOberseminarがあるが、2月の中旬からの予定がまだ立っていない。 ドイツ近辺で研究集会もいくつかあるようだが、既に定員一杯だったり、 内容的に私にはあまり興味がないものだったり。まあ、昨年末のパリ、ベルリン、 エディンバラの出張でも十分色々なことが吸収できたから、よしとするか。

それからまた数学。某偉い先生の教科書を、ようやくクリスマス休暇の現実的 目標としていた分まで読み終えた。まあ、わからない部分に片っ端から印をつけて、 最後の数ページはざっと読み飛ばしたというのが真相だが。33年前に物理の問題集 で同じようなことをやって3月の入試に落第したけれど、浪人してから物理が一番の 得点源になったことを鑑みるに、今回の勉強は日本に帰ってから効果が現れるに 違いない。それに96年の在外研究は京大数理研の片隅でBruns & Herzog を1ページずつせっせと読み進め、それが後で役に立ったし、在外研究の時に 基本書を読み込むことは良いことだ。

と、今やっていることの正当化に躍起になってしまうのは何故?って、その 理由は書いてはいけない約束になっているから、書かないけどね。

2011年1月1日(土)

<<悲しく、そして、つまらない>>

私は子供の頃から、年末に1年を振り返って反省してみたり、元旦に今年の目標を

掲げてみたりということは、あまりやったことがない。それは表向きには「毎日が

反省と目標再設定の日々だからだ」とも言えるが、実のところは単にのんべんだら

りとした時間を生きているからなのだ。日本でもドイツでも正月は世の中がちょっ

とだけ立ち止ってくれるから、「ああ、今日だけは世界を追いかけなくてもいいん

だ」という安堵感はあるのだが、自分の人生の区切のように考えたことはない。

もっとも、世界が少しだけ立ち止ってくれる正月は大好きなのだが、しかし それはたった1日(かせいぜい2、3日)しかなく、そのはかなさを思うと、 「人生もそんな風に終わってしまうんだよね」とちょっと焦ったりはする。 つまり正月は私の人生と連動はしていないが、私の人生に影響を与えることは 確かである。

おまけに、この数日暖かく(と言っても気温は0±2度ぐらいだけど)、 12月中旬から降り積もった大雪もかなり融けてしまった。これがまた悲しい のである。どういう悲しさかというと、子供の頃、大きな台風が近づくと、 両親が非常食として普段あまり食べない缶詰などを色々買ってきたり、 窓の戸などが吹き飛ばされてはいけないと雨戸を釘で打ち付けたりして、 家じゅうが非常防衛態勢に入り、家族が肩寄せ合って台風に対して身構えていたのが、 台風一過の後あっという間に日常に戻ってしまう「つまらなさ」にも似た悲しさである。

本日、昨夜のコンサート、花火、ミサの余韻に浸りつつ、 夕方頃までゲストハウスでぬくぬくすごし、16時過ぎに定例偵察飛行に飛び立つ。 しかし、正月は終わりつつあるし、雪は融けてしまうし、つまらない。

一応、オスナブリュック中央駅の"Wir sind Silvester fuer Sie da!"のパン屋兼 カフェに行ってみた。私は義理人情を重んじる人間だから(嘘だよ!)、 Wir sind fuer Sie da! と宣言されたんじゃあ、行かないわけにもいくまい、と。 でも、ちょっと見損なったな。今日は休日並みに繁盛してたのに、トイレは 相変わらず店員に申し出てドアを開けてもらわないと使えなかった。いつも日曜日は 誰でも自由に使えたじゃないか。

よくカフェなどで、「カフェの客以外にはトイレを使わせません」と張り紙 がしてあって、トイレに鍵がかかっている。店員に申し出れば鍵を開けてもらえる ようだけど、彼らはどうやってカフェの客かそうでないかを区別するのか未だ調査 してない。

例えば、セルフサービスの店(中央駅のカフェはそうである)なら レシートをチェックすればいいようなものだが、そういう所は概してレシートを 出さない。「オレは、さっきここでコーヒーを買って飲んだのだが、トイレが したくなった」と言えば、店員は何もチェックせずにトイレの鍵を開けてくれる のか?日本に帰るまでに一度確認したいような気もするし、 どうでも良いような気もする。

私に言わせれば、そこまでしてトイレを 自由に使わせまいといするドイツ人は、そのための色々なコストを鑑みるに、 もう頭が悪いとしか思えないから、悪い頭でド阿呆どもが何を考えているか、 いちいち調査するのも馬鹿馬鹿しい気もするのだ。

ゲストハウスに戻り、夕食を挟んで、またぬくぬくと数学。夜は飲んだくれ ながら、12月分の家計簿の整理など。嗚呼、この楽しいクリスマス休暇が終 わると、また自虐の日々が始まるのかと思うと憂鬱である、とまた酒に手が伸びる。