<<数学の話をする>>

さて、また「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日の1枚はRegna Schirmer

というドイツのピアニストの「ヘンデルの主題による変奏曲作品24」(ブラームス)

ほか。「ブラームスって、重くて、仰々しくて、鬱陶しい」という偏見に囚われている

私は、Saturnの売り場で試聴してびっくり。「こういうの、、、好き!」と

即断即決衝動買い。

さて、また「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日の1枚はRegna Schirmer

というドイツのピアニストの「ヘンデルの主題による変奏曲作品24」(ブラームス)

ほか。「ブラームスって、重くて、仰々しくて、鬱陶しい」という偏見に囚われている

私は、Saturnの売り場で試聴してびっくり。「こういうの、、、好き!」と

即断即決衝動買い。

の

た

め

の

邪

魔

な

広

告

よ け ス ペ ー ス で す。

2010年10月15日(金)

<<数学の話をする>>

さて、また「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日の1枚はRegna Schirmer

というドイツのピアニストの「ヘンデルの主題による変奏曲作品24」(ブラームス)

ほか。「ブラームスって、重くて、仰々しくて、鬱陶しい」という偏見に囚われている

私は、Saturnの売り場で試聴してびっくり。「こういうの、、、好き!」と

即断即決衝動買い。

さて、また「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日の1枚はRegna Schirmer

というドイツのピアニストの「ヘンデルの主題による変奏曲作品24」(ブラームス)

ほか。「ブラームスって、重くて、仰々しくて、鬱陶しい」という偏見に囚われている

私は、Saturnの売り場で試聴してびっくり。「こういうの、、、好き!」と

即断即決衝動買い。

本日、午前中は自宅にて少し「嘘論文無理矢理論文化プロジェクト」など。 昼過ぎに大学に出勤して、まずは腹ごしらえのためにメンザに直行。 巨大なジャガイモを皮ごと蒸し焼きにしたもの1個にクリームソースを 掛けたメニューを発見。きっとこれをメインディッシュに、ジャガイモコロッケ やフライドポテトを付け合わせにとる熱血じゃがいも学生が居るんだろうなと、 一瞬激しい調査願望に囚われたが、「もう、いい!」と振り切りる。 ふと見ると、私の前に居た小柄な女の子は、 やっぱりフライドポテトだけの昼食だった。「もう、いい!」と再度 自分に言い聞かせる。彼らはジャガイモを愛してるんだ、 それでいいじゃないか!と大人しく昼食をすませて研究室へ。

私の部屋の隣のB先生の部屋の扉が開いてたので、ちょっと お邪魔する。12月のエディンバラ出張の準備をしてるのだが、どこか良い 旅行事務所はないかと聞いてみたいと思ってたからだ。 この話のついでに、毎週水曜日の11時に 二人で数学の議論をすることになった。

数学者はよく、誰それと「(数学の)話をする」という言い方をする。 英語だと"talk about mathematics"で、ブレンナー先生はドイツ語 で"reden alles ueber Mathematik"と言ったように思う。私が最初 マックスプランクに行こうとしてたとき、日本の某偉い先生から 「高山さん、マックスプランクに行って、誰か話をする人がいるんですか?」と聞かれたりもした。確かに、多くの数学研究は複数の数学者が集まって「話をすること」に よって成果が生まれている。 でも「話」って一体何なのよ?別に誰とも話しなくてもいいじゃないか。 誰かと数学の話をしたって、

私:「えーと、これこれは、こうなると思います」

相手:「えー?そんなわけないでしょう。だって、これこれだし

(と、お前、こんな頓珍漢な事を考えてたのか?と馬鹿にした視線を投げかける)」

となるか、あるいは

相手:「これは、こうなりますよね?」

私:「ええっ?わかんない。何で?」

相手:「だて、これはこれで、こうだからじゃないの(と、ぐっと睨みつけてくる)」

私:「。。。。(そんな事言われたって、わかんないよう)」

相手:「。。。。(こいつ、やっぱりアホだな)」

はてまた、

相手:「これはこうなるけど、あれはどうなるかわからんのだ。

君はどう思う?」

私:「え?わかんない、、、」

相手:「。。。。(こいつに聞いたのは間違いだったな)」

みたいなことになるかのがオチだろうし。そもそも数学者同士で数学の 議論が成り立つこと自体が、私には信じられない。

でも、お前、Herzog先生と「数学の話をした」から、何篇か共著論文が できたんじゃないか?と言われるかもしれない。でもHerzog先生はアホの扱 いに慣れてるんだろうし、ああいう人は別格で例外なんよ。

ということで、私としては、毎週1時間程度とはいえ 誰かと数学の話をするのは、ほとんど怖い物みたさの世界なのである。 誰かと話すということは、私がアホであることが発覚する ことであり、そこで相手がアホに対して寛容な人間か否かが初めてわかる。 相手がアホに不寛容な人間と分かったとき、私は「ああ、また友 をひとり失ったな」と悲しみ、「数学者って人種は難しい」と溜息を つくのである。

それ以外では、毎週火曜日にはObserseminarがあり、毎週水曜日には コロキウムがあるから出てくれという。コロキウムはトポロジー、 組合せ論、数値解析、確率解析、画像処理と分野がまちまちで、 かなり広い聴衆を対象にしている。

Oberseminarとは、大学院レベルの研究セミナーのことだが、Ritsと 似たような規模の数学教室のくせに、代数系でOberseminarをやるとは何 と生意気なと、少しむっとする。(滅茶苦茶を承知の上で) Rits的感覚で言わせてもらえば、 こういう小さな大学で確率論以外でObserseminarなどやるのは500年早い! それともオスナブリュックはRitsの500年先を行ってるのか?と。

それからすぐに街に出て、あらかじめネットで検索してあたりを つけておいた地域を中心に、旅行会社を探す。NeumarktでDERという 良さそうな店を見つけたが、中の入って聞いてみると、今コン ピュータの調子が悪く、フライトの検索はできないという。じゃあ、 また月曜日にでも改めてきますと言って店を出る。

私レベルのドイツ語では、旅行会社でフライトの予約をしたり チケットを買ったりするのはちょっとキツイ。今回ドイツに来る際も、 1月のハノイ出張の際も、立命生協のトラベルカウンターのお世話に なった。そこでは単純なようでなかなか面倒なやり取りがあり、 それを全部ドイツ語でやるとなると、「怖いなあ」と足がすくむ。 その一方で、怖い物見たさ願望がむくむくと頭をもたげてきたりして、 心は千々に乱れる。DERの事務所に入るときも、2,3分店の前 をウロウロして「どうしようかなー」と迷った。

若い頃に英語圏に出張したときなどは、失敗しては大変だ、 相手が「は?貴方、何を言ってるのか全然わからない」という顔を したり、相手の言ってることが全然わからなかたりしたら、もう オシマイだ!とひたすら緊張していた。しかしオジサンになると 、その辺がもうちょっと微妙になる。外国人だから上手く話せない のは当たり前じゃん!とずうずうしいのだけど、やはり失敗の 質にはこだわる。「あれが分からなかったのはしょうがないな」 と思える失敗なら良いが、「何であんなことが分からなったのだろう」 という失敗はしたくない、と。

それから、アメリカ人とフランス人は意地悪で短気だが、 ドイツ人は親切ではないが誠実で辛抱強いという偏見を 持っているので、それが ドイツで怖い物みたさを後押ししてるようなところがある。

「じゃあ、まあ、勝負は月曜日に延期だな」ということで、 切らしていたLeysiefferのプラリーネと板チョコを買い、 さらにSaturnのCD売り場で上記の掘り出しものCDを見つけて買った。そ れからゲストハウスの方に向かって旧市街を歩いていくと、 DERの別の店を見つけた。ここで片付けてしまえば、 月曜日まで待たなくてすむ。またしても「どうしよ うかなー」と1、2分迷った末、えいっやっと店に飛び込む。 立命生協トラベルカウンターの時と同じ、ああでもないこうでもないと いうやり取りの末、無事チケット購入。

やれやれ、今日は旅行会社の場所を確認するだけが精一杯かな

と思ってたけど、全部片付いて良かった。ということで、スーパーで

安いワインと食材を買って帰宅。夜はすこしのんびりする。

2010年10月14日(木)

<<メンザ>>

午前中はゲストハウスでエディンバラ出張の下準備。

レジストレーションの書類を書いてメールで送り、

研究集会が行われる場所や集会で用意してくれる宿

の位置を確認したり、飛行機の便を探して候補を絞り

込んだり。エディンバラ出張には科研費が使えるそうだが、その

学内手続きはさらに面倒臭そうだし、そうこうしている

うちに昼を過ぎたので、その調査は明日以降に持ち越

して大学に出勤。

まずはメンザに直行して昼食。近くに男の子が居て、 ハムのステーキにジャガイモのコロッケが付け合わせの メインディッシュ、さらに全く同じジャガイモのコロッケ の追加小鉢、そして茹でたジャガイモを油でいためたもの の小鉢をとっていた。 思わず「お前なあ、、、アホっちゃうか?」と言いそうに なったが、そういうのはもういちいち気にしないこ とにした。昔の日本には「目刺し一匹で丼飯三杯」みた いなことをする屈強な男たちがそこかしこに居て、 高度成長期の日本を支えたが、ドイツには今もって 「ハム一枚でジャガイモひと山」の力強い若者がいて、 この国の未来を支え続けることであろう。

それから研究室に荷物を置いて、図書館でB プロジェクトに関する調べもの。どうもすっきりとは分からず、 そのまま図書館で資料を眺めて考える。いつもは静かな図書館だが、 新学期が始まる期間のせいか、新入生らしいグループが 係員にひき連れられて説明をうけたり、新学期の指定図書などを 捜しにやってきた学生たちで騒々しかった。

ところで2000年と2004年にエッセン大学に滞在した 時は、ゲストハウスは建設中で客員がメンザで昼食をとることも 想定されていなかった。私の住居は数学教室の先生 たちが個人的に開拓した民間住宅だったし、メンザに至っては 受け入れサイドの先生が色々苦労して客員と一緒に食事ができるよう 計らっていたようである。

オスナブリュック大学では、国際交流課みたいな部署があって、 客員教授や客員研究員の受け入れ管理を行い、ゲストハウスも 組織的に運営されている。メンザも客員用の許可書と価格設定 があるし、計算機設備の面でも客員にとって便利 になっている。こういう所に一所懸命になるところが、 ちょっとRitsに似ているような気がするし、先生達が 忙しそうなところも、さらにまたRitsに似ている。

忙しそうなB先生を横目に、今日も私は静かな一日をすごし、 大学の帰りにスーパーで少し買い物をしてからゲストハウスに戻る。 夜は少し「嘘論文無理矢理論文化プロジェクト」でごそごそしてから、 テレビを観て「ドイツ語の勉強」。

2010年10月13日(水)

<< by invitation only >>

日本では犬の散歩に糞の処理をする小道具を持ち歩くのが一般的になってきたが、

割合最近まで、街のあちこちに犬の糞が転がっていたものである。パリでは毎朝、

市の清掃局が専用車両を使って通りに散乱する大量の犬の糞を掃除

するのだと聞いたことがあるが、今でもそうなんだろうか。オスナブリュックでも犬を

連れている人は多いが、誰も糞処理用の小道具など持っていない。例えば京都の街

に比べて緑が多く、何となく木が植えられて草が生えているスペースが街の至る所

にあるが、そこを良くみると犬の糞が沢山落ちている。はあ、ちょっと前の日本と

同じだな、と。

では公園はどうかというと、流石に公園を犬の公衆トイレにされてはかなわんと 思うらしく、写真左のようなものがあちこちに設置されている。上の箱には写真右の ような特殊な形をした紙袋が入っており、箱の下から1枚ずつ引っ張りだせるように なっている。そして下の箱はごみ箱になっていて、おそらくは紙袋に入れた犬の糞を ここに入れてくれということらしい。紙袋の下には、この袋を使って糞を処理する 方法が図を使ってわかりやすく示されている。

果たしてオスナブリュックの人たちが、当局の思惑通りに これを使っているかどうかは知らない。日々是偵察飛行の私も、 このごみ箱を見て回って犬の糞の回収状況を調査しようという気は 起こらない。魅力的な調査研究テーマであることは認めるが、 メンザでフライドポテトだけの昼食を取っている学生数の調査 などに比べて格段に手間暇がかかるし、本業の数学研究に支障がでる 可能性が大きいからである。

さて、昨夜ふと12月にあるエディンバラ大学の研究集会の サイトをチェックしたら、すこし更新されていて「参加できるのは招待者に 限ります」とあり、暗い気分になった。以前この会議の運営担当者に メールを出して、まさかおたくの研究集会は、ドイツのオーバーヴォルバッハ 研究所やマックスプランク研究所のように、高級会員制クラブを気取って 気心の知れた仲間以外はお断り!みたいなことを言う意地悪研究集会じゃない でしょうね?とねちこく念を押し、何とか 「興味のある人ならだれでも参加歓迎」の返事を引きだしたのである。

その時は参加者予定者リストに私の名前も載せてもらって、ひと安心した。 しかし、その後Webサイトが更新された折に、リストから私の名前が外され ていた。まあ、そのリストは参加者全員ではなく 「その分野の専門家の中ではこういう錚々たる 人たちが集まりますから、ぜひ奮って参加を!」という広告塔のようなもの だろうと解釈し、専門外の私が外されるのは仕方ないことかなと無理矢理納得 していた。しかし今回の更新ではとうとう「招待者のみ」と書かれていて、 既に招待者には連絡済みのような感じだったのだ。

全く嫌なことをするなあ。1月にロンドンのニュートン研究所で開かれる モジュライ理論のウインタースクールにも応募しているけど、9月20日 の「合格発表」が10月15日に延期され、それも結局門前払いされるん だろうな。お前はこの分野の人間じゃない!この分野の人間になる には年を食い過ぎているし、そもそもお前はアホだから、折角 ウインタースクールで勉強してもアホのままだろうし、みたいな理由で。

理論計算機科学から可換環論、そして代数幾何学と専門を変えてきた私 だが、やはり専門を変えた時に新しいコミュニティーで受け入れられるの は大変である。その分野でひとかどの専門家と認められるまでに、理論計算機 科学では5年、可換環論では10年程度かかった(勿論優秀な人はもっと早く から認められる)。しかし理論計算機科学や可換環論の人たちは、駆け出しの 頃の私に優しかった。それに比べて代数幾何は厳しいな。 年食った掛け出しは門前払いかよ、と。かくして昨夜はかなり暗い気分で イジケて就寝。ああ、人生って厳しいよなあ、と。

しかし今朝になってふと、一応研究集会の主催者に問合せてみようと思い立つ。 Webサイトの記述は、日本の代数幾何学メーリングリストに流れていた 貴方のメールの「誰でも歓迎」という記述に矛盾するように思えるけど、 どういうことか?と。午前中に主催者であるエディンバラ大学の先生に問合せ メールを出したら、すぐに返事が来て、要するに「誰でも歓迎」であることには 違いなく、サイトの記述は正確ではないということだった。それで気を良くして 大学に出勤。夕方帰宅したら、エディンバラ大学の事務局から 「招待状」のメールが届いていた(だからと言って、「人生って、やっぱり ちょろいよね」って言う積りはないけどさ)。

エディンバラの件と、日本に置いてきたドコモの携帯電話の件で、ゲストハウスの 中を無線LANの電波がちゃんと届く場所を探し求め、Skypeで日本に問合せたり しているうちに午前中が終わり、本日昼頃に出勤。メンザで昼食の後、図書館で Bプロジェクトに関する調べ物。重要な疑問が一つ解決し、一歩前進。 B先生も、本気でやる積りなのかも知れないけど、この調子じゃあ、 プロジェクトも幻のままで終わるかもしれない。 危険分散という意味でやっぱり自分独自のテーマは追求してないといけないかな、 などといったことをそこはかとなく考える。かように「勝算」と「労力の投資価値」 を考えてしまうのは、凡庸な数学者であることの何よりの証拠かもしれない。

夜は「嘘論文無理矢理論文化プロジェクト」を開始しようかと思ったが、

夕食後安いフランスワインで飲んだくれてしまう。

え?何で飲んだくれるのかって?飲んだくれるのに理由が要るのかよ?

じゃあ、「ブレンデルのショパンが美しかったからさ」とでも言っておくか。

2010年10月12日(火)

<<企業合同セミナー>>

今日こそ掃除の日である。8時起床。速攻で朝食、後片付け等等。

9時前から部屋の外でガタゴトしているから、きっと係の人に違いない。

全て支度を終えて9時過ぎに部屋を出ると、ちょうど係の人がいた。

先日のパーティーの片付けをしていたオジサンと、見覚えのある掃除の

オバサンである。オジサンとばったり顔をあわせたので"Morgen!"と

挨拶したら、オジサンは一瞬難しい顔をする。何だろうと思ったら、

「おはようございます!」とぺこりと頭を下げた。難しい顔してたのは、

覚えたての日本語を思いだそうとしてたのだろう。えらい、お気づかい

頂いてありがとう。今の私には英語は厳禁だ。"Good morning!"なんて

言いよったら暴れてたかもね、と。オバサンは、昨日は掃除ができなく

て申し訳ない、今日やるからドアはそのまま開けておいてくれという。

じゃあ、よろしくということで出勤。

数学教室の建物の前で、女子学生2人組に呼び止められて何か聞かれ た。「何とかは何番か知ってるか?」と。何かよくわからんので、「いや、 僕は知りません」と答えたが、後で思い返せば「これは何番の建物かわか りますか?66番ですか?」と言っていたようだ。だったらちゃんと 「69番だよ」と答えてあげればよかった。場数を踏んでないと、 とっさのときに分かるはずのものが分からず、答えられるはずのものが 答えられない。

今日は昨日の続きで、Bプロジェクトの基礎文献読み込み に取り組む。まあ、ブレンナー先生は忙しそうだし、暇な私が勝手に どんどんやっていこうか、と。しかし今日は何故か研究室の無線LANの 調子が悪い上に、日本から卒研配属関係の学生からの問い合わせメール がいくつか来たので、それの対応で午前中が終わる。

それからメンザで昼食。 今日もあちこちでフライドポテト大皿一杯だけの昼食を見掛けた。 そもそもそういうメニューがあるわけだし、こう毎日毎日当たり前のように 見掛けるとなると、砂浜で砂の数を数えているような虚しい気分になってくる。 かようにこの調査活動に新規性は認められないので、そろそろ中止にしようか と思い始める。

メンザの各テーブルに小さなビラが置かれていた。見てみると、要するに 就活の企業合同セミナーの案内だった。これは日本と同じような感じだが、 対象は「この秋卒業する皆さん、および既卒の皆さん!」である。これは 3月卒業の日本でいえば、3月始めごろに「この春卒業する大学生の 皆さん、および既卒の皆さん!」に相当する。これだと就活のために 3回生後半以降の勉学が疎かになる心配がない。

少なくとも私の知る限りではドイツ、フランス、アメリカ合衆国は大学を 卒業してから就職活動を始める。これは「日本の企業は伝統的に大学教育 を軽視しているが、西洋の大学はそうではない」という話なのかもしれない し、単に西洋の企業が「卒業見込み」なんて不確かでややこしいものをいち いち相手にしてられないと考えているからなのかもしれない。

午後も文献読みをして、夕方スーパーで少し買い物をしてから帰宅。 夜は洗濯をして、すこしだけ文献読みの後、テレビで「ドイツ語の勉強」。

2010年10月11日(月)

<<どうしてくれるんだよう!?>>

少し前までは時差ボケが抜けずに21時頃から睡魔に襲われていたが、

最近は何だかんだと午前2時頃まで寝ないという、日本と同じような

生活パターンになってきた。昨夜も遅かったので朝は9時過ぎまで寝てようか

と思ったが、今日は週に一度の掃除が入る日。これはホテルなどで毎日

掃除が入り、その間部屋を出なければならないのに似ている。ただし

ホテルは毎日だが、ゲストハウスは週1回である。

係の人は9時頃から作業を始めるので、うかうかしてられない。 8時に起きて大急ぎで朝食をとり、後片付けをして、室内干しに掛けて ある洗濯ものを片付け等等の作業を完了したのは9時をかなり過ぎてい たが、まだ掃除が始まった様子がない。 ちょっと気にはなったが、兎に角出勤の支度をしてゲストハウスを出る。

少し遠回りして、スーパーに立ち寄り、エコバック一杯に詰めて 持っていったビール瓶やペットボトルをデポジット返却器に放りこみ、 23セント分の引き換え券をゲット。これは買い物などをした時にレジに 出せば精算してくれる。

それから大学に向かい、途中にあるガラス瓶の回収トナーにに ワインや瓶詰アスパラガスの瓶やオリーブオイルの瓶を 放りこむ。これでエコバックはほとんど空になった。大学に到着し、 飲み物の自販機の横にあるデポジット返却器に500ccのペットボトル を入れる。これはスーパーの機械では受け付けてくれないから。 しかしこの瓶1つで15セントの現金が返ってきた。空のエコバック に身も心も軽く、いざ研究室へ。

昼食時のメンザでは、例によって大皿一杯のフライドポテトだけの昼食を とっている男の子が1人、葉っぱばかりのサラダで昼食をとっている女の子 と一緒にいた。そうこう しているうちに、フライドポテト大皿一杯組の女の子2人が近くに座り、 さらに間もなく葉っぱばかりのサラダの女の子もやってきた。 うーん、「類は友を呼ぶ」というが、現実がこんなに理論通りに動く例 というのも珍しい。

研究室では、B先生に渡されたプレプリントの精読。 夕方までに読み上げてしまおうと思ったが、疲れて頭が働かなくなり、 17時過ぎに放りだして大学を発つ。途中スーパーでビールと明日の朝の パンを買って帰宅。帰宅したら、管理人事務所の掲示に、 「掃除係の人は本日病欠のため、掃除は明日に延期」とあった。 明日も今日のような朝が来るのか。健康診断のために1週間節制したのに、 健診日が急に1週間先に延期されたような話だ。おもわす、 「どうしれくれるんだよう?!」と日本語で叫んでしまった。

夜もすこしだけプレプリント読み。

2010年10月10日(日)

<<パイプオルガン>>

今日も快晴の日曜日。朝晩の気温は5度ぐらいと低いが、日中は15度ぐらいまで

上がって暖かい。午前中は自宅で「嘘論文顛末記」終結にむけて作業を続ける。

昼になってすこし腹も減ってきたので、旧市街に偵察飛行に出る。日曜日でも

カフェなどは開いるはずだし、最悪中央駅まで行けば小さなレストランやパン屋

が開いている。

市役所(Rathaus)前の聖マリエン教会前広場を通りかかったら、結婚式が行 われたようで新郎新婦やその関係者らしい人たちが集まっていた。ハート型の風船 や空き缶がついた車が置いてあった。こういうのって本当にあるんだな。 散歩の帰りにもここを通ったら、また別の新郎新婦関係者が集まっていたから、 今日は結婚式ラッシュのようだ。ドイツの結婚式はどういう風にするのだったか 覚えていない。やはり教会で式を挙げて役所に届けを出すというのが基本だろうか。 ここは市役所と教会が隣り合っているから便利だろうと思う。

結婚式は終わったのか、聖マリエン教会の中は誰もいなくて静かだった。 ミュンスターで入った教会と同じく、大きくて立派な聖堂で時々コンサート が開かれるらしい。10月のコンサートは逃したが、 次は11月。オスナブリュックには劇場はあるけど、コンサートホール がないなと思ってたけど、教会は立派なコンサートホールだということを 忘れていた。ヨーロッパの室内楽のCDは大抵どこそこの教会にて録音 と書いてある。祭壇のあたりでパンと軽く手を叩いてみると、その音が すううっと広がっていく感じがあって、きっと音響効果は抜群だ。

しかしながら、ついでに旧市街にある他の大教会、つまり聖ペーター大聖堂、 聖ヨハン教会、聖カタリネン教会をくまなく立ち入り調査した結果、 特にコンサートをやっている風ではなかった。 ただ、ゲストハウスの近くの山教会(Bergkirche) は現在内装工事のため活動停止中。また、旧市街をすこし離れたところに Friedenskirche という小さな教会を見つけた。中から音楽が聞こえて きたので、コンサートでもやってるのかとそっと覗いてみたが、 夕方からロックコンサートをやるので、そのリハーサル中だった。この 教会が普段どういう活動をしているのかは謎である。

教会のつくりは大小はあるもののどこも似たようなもので、東西方法に 細長い建物になっていて、東の端にステンドグラスを背にするように儀式 を行う中央祭壇があって、信者はそちらを向いて座ることになる。西端の2階に はパイプオルガンがあって、信者は背中でオルガンの音を聞くかたちになる。

我らがラクト山科のパイプオルガンも吹き抜け2階の西側に設置されている ので、この建物を設計した人は教会のつくりをまねたのかもしれない。 大きな教会の場合は、祭壇の裏手に小さな祭壇がいくつかあったり、 中央の祭壇の横にこぶりのパイプオルガンがあったりする。オルガンの形 は結構まちまちである。 こんなにパイプオルガンが当たり前のようにあると、パイプオルガン職人 は十分食ってけるし、日本のコンサートホールのオルガンをドイツの専門会社 に発注するという話も、なるほどなと思う。

教会の中には中世風の絵が飾ってあるところもあるが、絵よりも あちこちに飾られている彫刻が凄い。教会内で写真を撮ってもよいものか 躊躇したが、儀式を行っているときに騒いだり、その辺をうろうろしないで くれという立て看板はあるが、儀式がない時の禁止事項は書いてない。 時々ひとりで祈っている人がいるから、彼らの邪魔をしない程度にそっと写真を とる分にはよかろうか、と。見ると写真を撮っている人はちょくちょく 居るので、私もすこし撮影。

昼食は結局昨日と同じNeumarktのケバプ屋。昨日は羊の肉にしたから、 今日は鶏肉。ちょっと塩辛い。腹ごしらえを終えてさらに歩いていくと、 ケバプの店は沢山あって日曜日でも繁盛している。今後は他の店も調査する ことにしよう。

夕方帰宅。3時間ぐらい歩いていたので、コーヒーで一息入れる。それから 「嘘論文顛末記」の続きの作業。少し遅めの夕食のあとは、テレビなどを 見てのんびりする。

2010年10月9日(土)

<<寿司屋発見>>

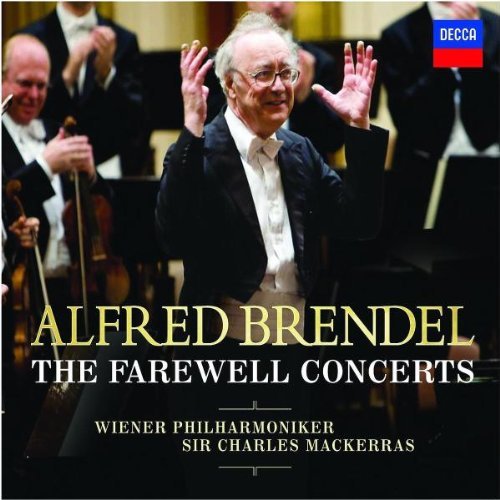

二日続きの「あの」シリーズの復活。JEUGIA三条本店で「ドイツに

行ってから買うことにしよう」と思っていた、アルフレッド・ブレンデルの

引退記念コンサートのCDである。うーむ、ブレンデルも爺さんになった

ものだ。裏表紙には、おそらくはコンサートを終えて舞台を去っていく時の

ブレンデルの後姿の写真が出ていて、なかなか感慨深い。

二日続きの「あの」シリーズの復活。JEUGIA三条本店で「ドイツに

行ってから買うことにしよう」と思っていた、アルフレッド・ブレンデルの

引退記念コンサートのCDである。うーむ、ブレンデルも爺さんになった

ものだ。裏表紙には、おそらくはコンサートを終えて舞台を去っていく時の

ブレンデルの後姿の写真が出ていて、なかなか感慨深い。

今日は快晴。気温も寒からず暑からずといった感じで、外出には絶好の 日和。午前中は先日の電撃的天啓に従って「嘘論文顛末記」に手を入れて、 午後は旧市街に出る。やはり皆さん考えることは同じで、街には沢山の 人が繰り出してそぞろ歩きを楽しんでいた。

今日はできるけこれまで通ったことのない通りに入り、遠回りを恐れず 小さな旧市街を縫うように歩きながらNeumarktのGaleria Kaufhofへ。 Kaufhofのすぐ近くでトルコ人がやっているドナー・ゲバプの店で軽く 昼食。ケバプは京都では京大ルネで扱っているが、鶏肉のもので羊の肉はない。 今日は鶏肉と羊のどちらにするか聞かれたので、羊にした。昼食のあとは KaufhofのCD売り場へ。昨日のSaturnにもまして悲惨な品ぞろえだが、 ようやく上記のブレンデルのCDを見つけて購入。一応、「店頭にないCD は遠慮なく店員に問い合わせられたし」との札が掛かっているが、 「何もかもが足りない!」という感じ。

B先生によれば、以前オスナブリュックにも大きなCDショップ があっが、潰れてしまったとのこと。音楽は1曲単位でダウンロードして買う ようになったのでCDは売れなくなったのだろう。京都のJEUGIAさんも、 私がドイツに行っる間に潰れたりはしないか心配である。

Kaufhofの帰りもあちこち偵察して、スーパーで買い物をして帰宅。 途中、何と寿司屋を発見してしまった。助六以外 では海老、マグロ、卵、スモークサーモンぐらいしかネタがないけど、 まあ、普通の寿司のようだ。スーパーに売ってる寿司も、こういうところが 卸しているのかもしれない。店の外から中をうかがうと、日本語が聞こえてきた。 だから、「オスナブリュックには私以外に日本人は居ない」というのは間違 い。

それから、街を偵察飛行していたら、昨日も今日も「ヘイ!」という声が 聞こえた。ドイツ人は「ハロー」であって、ヤンキーみたいに「ヘイ!」とは 言わない、というのは間違いのようだ。どういう状況で「ヘイ!」と言うのか、 詳細は不明。昨日のサンプルは、お父さんが数メートル離れたところでうろうろ している小さな息子に、「ヘイ!そこにじっとしてなさい!」と声をかけるというも の。今日はどこからともなく聞こえてきたので、詳しい状況は不明。

夜もまた少し「嘘論文顛末記」の改訂作業。

2010年10月8日(金)

<<挨拶>>

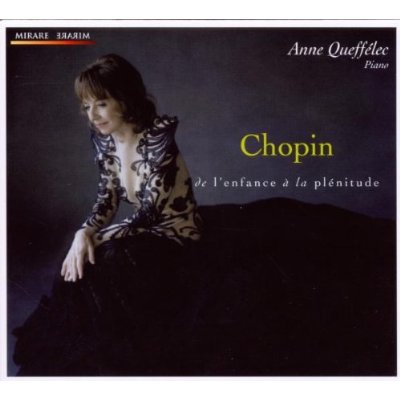

また、「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日はneumarktの家電量販店Saturn

でこの画像のAnne Queffelecのショパンのピアノ曲のCDと、Mischa Maiskyのチェロ

のCDを購入。Maiskyのはオーケストラとの共演とは知らずに買って、ちょっと後悔。

また、「あの」シリーズの瞬間的復活である。今日はneumarktの家電量販店Saturn

でこの画像のAnne Queffelecのショパンのピアノ曲のCDと、Mischa Maiskyのチェロ

のCDを購入。Maiskyのはオーケストラとの共演とは知らずに買って、ちょっと後悔。

それにしてもQueffelecのこのCDは、JEUGIA三条本店でも見掛けたけれど、 ジャケットの写真の凄さにちょっとたじろいて買わずじまいだった。なんと言い ましょうか、前から薄々そうかなと思ってたけど、Queffelecさんって自分の美人ぶりと、美貌を引き立たせるにはどうすればよいかを知り尽くしていて、今回はとうとう 勝負に出たなって感じ。

音楽の方は、前回買ったハイドンのCDのときにも思ったけど、ジャケットの イメージに似て繊細で美しいのだけど、どうも力強さに欠けるので私としては ちょっぴり物足りない。Queffelecさんのピアノは、10年ぐらい前に録音された ヘンデルが繊細さと力強さの両方があって、一番いいかなと思う。

さて本日午前中は旧市街に出て、まずはこのあたりで一番大きな書店 を偵察。ネットで調べたらCDも売ってそうだったが、結局 Horebuecher (朗読CD)しか売ってなかった。ゲストハウスに引き返す途中でスーパーに 立ち寄って少し買いもの。それからLeysieffer本店で常備チョコを購入。 "Leysieffer"はどう発音するのかと店の人に聞いたら、レイズィーファーだと 言っていた。「ズィ」の発音は「ツィ」が少し濁ったような音。

ドイツの店舗は入る時に挨拶しないといけないし、ちょっと きょろきょろしているとすぐに店員が寄ってきて、何かお探しですか?と聞 いてくる。最初の頃は恐怖のひとことだったが、ドイツ語に慣れてくると 「こういうのも、いいかな」と。大抵の場合、さりげなくいい雰囲気で 話しかけてきて感じが良いし、買い物依存症の人が、店の人との コミュニケーションが心地よくて病みつきになっているという話も、 わかるような気がする。

旧市街の買い物から帰った頃にはもう昼を過ぎていたので、荷物を 置いて大学へ。まずはメンザで昼食。今日もフライドポテト大皿山盛り (+デザート)みたいな昼食を食べている女子学生を3例発見。この 流行りぶりは何なのだろう。誰かが「サラダバー・ダイエットはもう古い! これからはフライドポテト・ダイエットだ!」みたいなデマを流してるのかしら。 それとも偏食が激しくて、肉も魚も野菜も嫌い!と消去法でフライドポテト なのか。

それから研究室で「嘘論文顛末記」の執筆。実は昨夜遅く電撃的天啓が あって、これまでの議論に微妙なミスがあることが判明。「顛末」の内容が 激しく変わることとなった。かと言って結果が良くなるわけでも悪くなるわけでも ないけど。まあ、「嘘論文」はやっぱり「嘘論文」なんよ。

大学の建物を出たところで、おとといコロンビアからやってきた という博士課程の学生と出会った。新品の自転車に乗っている。 彼は何故かドイツ語を話し、いきがかり上私も彼とはドイツ語で話している。 まあ、外国人同士なのであまり難しいドイツ語 を使わないから話しやすいということもあるし、変なドイツ語が飛び出して かえって分かりにくい面もある。

その自転車どこで買ったんだい?ハーゼ門の近くの店で100ユーロ しました。へーえ、100ユーロってのは結構お買い得じゃない。 ええ、自転車は学生生活の必需品です。ところで先生、週末は どうされるんですか?僕か?洗濯してスーパーで買い物して CDショップ捜して、あとは家でじっとしてるかな。日本人たちと 一緒にすごさないんですか?はあ!?オスナブリュックに中国人は 山程居るけど、日本人はたぶん僕だけだよ。じゃあ、よい週末を!

学生と別れて、バス停へ。

育ちの悪さは音楽でカバーするしかない。明日をまたずに

今日決行だ!と大学の帰りは

バスに乗ってneumarktに繰り出し、Saturnを偵察。ネットで調べた

限りではわからなかったけど、クラシック音楽のCDもすこしは

売っていたので、上記2枚を購入。ついでにパソコンに着ける

小型のスピーカーも購入。これでイヤホンなしでiTuneが聴ける。

2010年10月7日(木)

<<テンションが低い>>

今日も8時前に起床。午前中は洗濯などをしながら「嘘論文顛末記」にすこし

手を入れる。先日B先生からあるプロジェクトを持ちかけられて、

プレプリントなどを渡されたが、その後音沙汰なし。研究ゼミなどは何時

始めるのか聞きただしたい気もするが、彼は毎日何やかやと忙しそうだ。

そういえば、いつもハイテンションのブレンナー先生からすれば、

上機嫌の時でさえ思いっきりテンションが低い私はやや異様に見えるかも

知れないなあ、などと取りとめもないことを考える。

昼を過ぎて腹が減ってきたので、大学に向かう。途中すこし回り道を してスーパーに立ち寄ってビールを買う。ピルスナービールはすっきりと した喉越しで美味しいが、それ以外のビールも飲んでみようということで、 今日はケルナーとかいう、おそらくケルン近辺 だけで作られているビールを買ってみる。それからメンザで昼食。

さて、ドイツの大学生たちは何を食べてるのかしら?よく目に留まるののは 女子学生の食事である。今日見た子たちは、皿に山盛りのフライドポテト (そういうメニューがあるところがそもそも異様だが)だけの昼食を とっていた。フライドポテトはカロリー爆弾みたいなものだし、彼女たち は割合すらっとした体形だから、全部は食べないだろうけど、何でフライドポテト だけなのか。

そうかと思うと、サラダバーで葉っぱばかりを大皿にテンコ盛りにして、 それだけで昼食にしているような女の子も結構多い。

また、野菜やソーセージなどをドロドロになるまで煮込んだEintopfと いう料理があるが、メンザでは大、小二種類が選べる。大はラーメン特盛り 丼ぐらいの大きさがあって、まさに「巨大」のひとことである。それと ブロートヒェンというゲンコツぐらいの大きさのパンと一緒に食べるのだが、 大の方を食べている華奢な体つきの女の子や女の人は結構いる。分量もさる ことながら、やはりその単調さが気にならないのかと思う。

単調と言えば、男の子もジャガイモのつけあわせを何種類もとる子は 珍しくない。メインディッシュ以外はフライドポテト小皿一杯、ジャガイモ のコロッケを小皿一杯、そしてジャガイモを潰したものをワッフルみたいな形 にして油で揚げたもの小皿一杯、みたいなとりかたをしている。 まあ、調理方法は変えてあるけど、全部ジャガイモではないか。

男の子も女の子も、同じものばかり食べてないで、 ちょっとは栄養のバランスを考えろよ!と、津に帰れば鰻丼しか食べない私は 激しく思うのだ。

昼食後は「嘘論文顛末記」執筆作業を粛々と進める。講演は11月9日と 決まった。これは談話会というよいりも、代数、組合せ論、トポロジー、幾何 合同の大学院向け講座のようである。いきがかり上、「嘘論文」の前振りの 話でしかない3次元代数多様体の極小モデル理論とかカラビ・ヤオ多様体の話 に重点を置いて話すことになってしまった。日本ではまずこういう講義をする ことがないので、いい機会である。

廊下でB先生に会った時に、近くに良いCDショップはないか 聞いてみたが、京都のJEUGIAさんみたいに色々揃っているところは 無いようだ。

2010年10月6日(水)

<<パーティーの会話>>

昨夜はボックビールという少しアルコール分の高いビールを330cc

ぐらい飲んだだけだが、今朝は昨日よりも遅く8時前に起床。9月じゅうは

時差ボケがなかなか抜けなかったが、そろそろ現地時間に馴染んできたようだ。

午前中はゲストハウスで「嘘論文顛末記」執筆。昼になって腹が減ってきた ので、大学に行き、とりあえずメンザで昼食。それから研究室でしばらく ごぞごぞしてから図書館に行き、「顛末記」関連で調べもの。

夕方からは、某先生の定年退官に関連した催しが行われた。 教室の前のフロアでしばらくお茶の会があって、それか1時間の最終講義、

さて、ドイツの大学で講義と言えば、黒板拭きは使わずワイパーと スポンジである。少なくともエッセン大学ではそうだった。しかし オスナブリュック大学では、スポンジではなくワイパーのようなT字形を したモップのようなものを使っていた。

もっと細かい話をすると、少なくとも2004年頃までのエッセン大学では、 水を含ませたスポンジで黒板を拭き、その時についた黒板の水気をワイパーで 拭きとるのだが、ワイパーで掻き集められた水分はびちゃびちゃと黒板の下の 床に垂れ流し。チョークの石灰分を含んだ水なので、黒板の下には秋吉台 の石柱のようなものが形成されていた。

ところが今日の最終講義では、ワイパーでかき集められた黒板の水分を、 下からモップで受けて水滴を下に落とさないようにするという高度な技が駆使さ れていた。これがオスナブリュックに古くから伝わる伝統技術なのかどうか、 それともドイツ統一20周年にして、ドイツの全大学が黒板拭きに関する新たな 技術的水準に達したといことか。それを調査するためにも冬学期のエッセン大学 のセミナーには時々偵察飛行しなければならないと思う。

さて、講演の後は拍手ではなく、机をコンコンコンコンコンコン。。。 と叩き続けるのがドイツ流だが、今日は後ろの方から拍手が聞こえてきて、 おや?と思った。後ろの席は机がなく、椅子だけだったようだ。この場合 は床や前の人の椅子の背をコンコンコンコンと叩きつづけるような 無理はせず、普通に拍手をすることがわかった。

最終講義の後は、別のフロアに移動して定年退官式のようなものが行われ、 学部長や学科長、そして本人の挨拶など。その後は、ゼクトなどの飲み物が出 され、しばらくすると会議室のような部屋にオードブルが用意されていて、 皆はそこでテーブルについたり立ち話をしたりしてお喋りをしていた。

それにしても皆さんお喋りが好きである。私自身はドイツ語で自由にお喋り ができるほどではないから尚更だが、そもそも日本に居てもパーティー等 でお喋りしないといけない状況は苦手である。騒々しい所で聞き取りにくい 相手の話に耳を傾けるストレスも馬鹿にならない。私の話もなかなか 思うようには伝わらないし、オープンな空間なので何時なんどき会話が 中断されるやらわかったものではない。

まずはこの話で前フリをしておいて、次はこの話で本丸に攻めようとか、 色々段取りをつけながら話していても、横から無礼者が割り込んで来て 会話を奪い去り、私の会話計画は一瞬にして吹っ飛ばされる。 構造化された会話は、話の腰を折ることに関して完璧な無礼講状態に あるパーティーにはふさわしくない。

かように、まるで十字砲火の中の地雷原を進むかのような危険を避け るには、何時途切れても良いようなどうでもよい短い話に限定しなければ ならない。しかし、どうでもよい話なら始めからしなければよいではない か、と。というか、どうでもよい話は毎日この日誌で十分書いているから、 わざわざパーティーのような過酷な状況で無理して話さなくても良いのだ。

嗚呼、パーティーとオジサンが消えて無くなれば、世界は私にとって もっと住みやすいところになるに違いない!

と、いうことで社交嫌いの私は、夕食の時間も迫ってきて腹も減ってきたし、 パーティー会場をさりげなく漂いながらオードブルとゼクトと菓子パンのような もので空腹を満たし、適当なところで退散。

ゲストハウスに戻ると、会議室で何かパーティーのような催しをやっていた。 ここはゲストの宿泊所であると同時に、一般にも貸し出される会議場なので こういうことは今後もあるだろうけど、どうもドイツでは他の西洋諸国と 同様に今が年度の変わり目で、送別会のような催しが行われているように思えた。

2010年10月5日(火)

<<別送品到着!>>

昨夜はよく飲んだので、今朝は7時半に起床。午前中はゲストハウスで

ブレンナー先生から渡されたプレプリントを読む。これはちょっと面白い

話だが、技術的な細かいところは適当に飛ばして流し読み。

そうこうしているうちに、日本から別送品として送った荷物が届く。 管理人さんに受け取りを頼んでおいたのだが、たまたま私が部屋にいたので 直接受け取った。ゲストハウスはドイツに多いタイプの共同住宅(兼会議室)で、 私の部屋も含めた10個のアパートと2つの会議室、共同の洗濯場、管理人の事務室 がある。私の部屋は玄関から見れば地下1階、裏庭から見れば1階になっている。 部屋でプレプリントを眺めながら、何やら玄関のところで人の声がするなと思って たら、運送会社(UPS)の人が玄関の呼び鈴を押したらしく、私の部屋のベルが 勢いよく鳴った。それでもしやと思って階段を駆け上がったら、ちょうど 管理人さんならぬ掃除のおばさんがUPSの人と話しているところだった。

荷物を部屋に運び入れて開封し、ひととおり片付け終わったところで既に 正午を過ぎていた。腹が減ってきたので大学に出勤。メンザで昼食をとってから研究室へ。秘書の人と事務的な要件を話し合ったり、B先生と雑談をしたり。

それから自分の部屋に戻って、談話会の準備 にかこづけた「嘘論文顛末記」の執筆。夕方、少し遠回りしてスーパーに立ち寄って 買い物をしてから帰宅。

夜も顛末記を少し書きすすめる。

2010年10月4日(月)

<<ハロー!>>

私事極秘任務を遂行すべく、5時半起きして色々準備。ゲストハウスの

近くのバス停から午前7時53分発のリムジンバスに乗って空港へ。

10時のルフトハンザの国内線でフランクフルトへ。そこで3時間ぐらい極秘活動

の末、帰りは鉄道でICEとICを乗り継いで18時半頃

オスナブリュックに戻る。

駅からのバスでいつものように「へーガー門前まで片道」と運転手に告げ 1ユーロを出したら、CityTicket(市内切符)ではなく KinderTicket(子供用切符)を渡された。まあ日本人は若く見える そうだが、52歳の誕生日の翌日に子供用切符とは「なめとるんか? お前!」の世界である。まあ、バスの運転手相手に喧嘩してもしょうがないし、 CityTicketもKinderTicketも1ユーロだから別にいいんだ けど、いい加減な運転手だな。今朝のリムジンバスの運転手も、気の良さそうな 人だけど、お金だけ取ってチケットの発行手続きはしなかったし、いい加減な 運転手は多のかもしれない。

駅から少し行ったところのNeumarktという繁華街のバス停から、この運転手の 非番の同僚と思われるオジサンが乗りこんできた。Neumarktでは結構長く停車する。 この間このオジサンは、俺は10日間休みを取って云々かんぬんと、優雅な非番の日々 を運転手に語っていたようである。最初は喧嘩してるのかと思ったほど、大きな 声でわめくように話していた。 (こういう会話が全部理解できれば、私のドイツ 偵察飛行の日々は完璧なものになるはずだが、現実はなかなか厳しいのだ)。

バスが発車してからも、オジサンは延々とほとんど怒鳴り続けてるかの ように話している。日本のバスには、 「危険ですから運転手に話しかけないでください」という表示があるが、 ドイツではどうだか確認していない。しかし、 ドイツでは「明確に禁じられていることはやってはいけない。明確に禁じられていないことでも、やっていはいけない」と言うから、 このオジサンの行為はおそらく「反則」であろう。

ドイツのオジサンは京都のオジサンに似て、何やかやとどうでもよいことを だらだらだらだら喋りまくる習性があるような気がする。私は疲れてくると 意味のあるようなないような言葉を垂れ流す習性があるが、これはごく限られた 人の前だけのこと。以前Herzog先生が昼食後のお茶の時間を「数学的真理は自分の死後でも存在するか?」 という議論でまるまる一時間潰していたことがある。私に言わせればそんな議論は 「知らんがな!」の一言で終わりである。こういう哲学的な議論に限らず、何のため に喋っているのかわからないことをWeb日記以外の場所でだらだら喋りまくる オジサンは意外と居るもので、そういえば私の父もそうだったらしい。 「らしい」というのは、息子の前では寡黙な父だったので。

運転中の同僚に延々と話しかけるこのオジサンは、ドイツスタンダードなのか、 それともドイツでもちょっと頭がおかしい困ったチャン的オジサンなのか。この点に ついては今のところ不明で今後の調査が待たれる。

何でもいいけど運転者さん!オジサンの話に気を取られて、私が降りるへーガー 門前バス停で扉を開けるのを忘れないでね。前に乗ったバスの運転手はドア開け忘れ てそのまま発車しそうになって焦ったけど。 あのときは扉をバンバン叩いて見せたけど、さらには 同じ停留所で下りる人もいて「ハロー!ハロー!」と叫んでくれて、やっと扉を開けて もらえた。

それにしても「ハロー!」は便利な言葉である。単に「こんちはー!」という 意味ではなく、「こらーっ!」とか「おーい!」みたいな意味でも使われる。 アメリカ人なら「ヘイ!ヘイ!」とか言いそうだけど、ドイツ人は「ヘイ!」とは 言わない。まだ開場していないコンサートホールのドアを開けて入ろうとしたら、 係員が「ハロー!開場は10分後ですよ」と叫ぶ。バスのドアが開かない時は、 運転手に向かって「ハロー!」と叫んでドアを指し示すのである。日本語なら、 「どうも!」「ちわーっ!」「これこれ!」「もしもし、あなた!」「おーい!」 色々言い回しを変えるところを全部「ハロー」で済ませるのだから、 こいつらボキャ貧だなと思ったりもする。でも日本語なら何でも「どうも!」で 済ませるから、あまり外国語の悪口ばかりも言ってられないか。

19時頃にゲストハウスに戻る。今日は疲れたので、スーパーで買った 安いイタリアワインを痛飲。ドイツに来てから、数学的には少し停滞しているが、 何やかやと気ぜわしく、ゆったりとした気分で音楽を聞いたことはなかった。 久しぶりにのんびりと音楽を聞いたら、心が洗われるような気分になった。 ワインと音楽はオジサンの心を温めます。

2010年10月3日(日)

<<笠地蔵>>

午前中は洗濯などして、12時過ぎまで開いているスーパーへ。

昼食の後、洗濯の仕上げ、それから天気が良いので、近くの

市民公園(Buergerpark)へ散歩に出る。夕方、ほんの少しだけ数学。

その後はテレビを観たりしてすごす。

今日はドイツ統一20周年記念として首都ベルリンと ブレーメンで式典があり、テレビで実況中継したり録画が 流されたりしていた。式典はベルリン以外では ドイツの各州が順繰りに行うらしく、今年はブレーメンが担当 だそうだ。

ブレーメンでは、政府の要人など関係者が千名以上集まった 式場で、偉い人たちが次々と演壇に立って長い祝辞を述べ、 それを皆がじっと聞いて時々拍手をするということが延々と 続いていた。途中「ワンピース」の吉本新喜劇版 のような余興が入り、ひきつづきまた偉い人の格調の高そうな 演説が始まるといった按配である。この余興と演説の取り合わせ は、私にはわけがわからない。長い演説を聞くのも大変だから、 途中で息抜きを入れようかということか。

そういえば、ドイツ統一とは関係ないと思うけど、今年の1月 だったか、エッセンを中心としたルール工業地帯で何か催物があっ たらしく、その式典の模様をハノイの日航ホテルのテレビで見た。 雪が降りしきる中、野外ホールみたいなところで、これまた沢山の 人たちが簡易雨合羽を着て延々と続く偉い人たちの格調の高そうな 演説に聞き入っていていた。雪はどんどん激しくなり、 皆さん「笠地蔵」状態になっても、じっと演説に聞き入って、ときどき 拍手などもしていた。これを見た私は、ドイツ人のこの異様な我慢強さは 何なのだろうと深く感じ入ったものである。 今日の式典も、その時のことを彷彿とさせた。

ブレーメンの式典の後、偉い人たちはそのままベルリンに 移動したらしく、夜のニュース特番のような番組で、夜のベルリンでの 式典の様子が実況されていて、そこでもまた偉い人の演説が延々と といった調子で、最後にオーケストラの伴奏で皆でドイツの国歌 を斉唱していた。

残念ながら私のドイツ語の力では、演説の内容は”なんとなく何 を言ってるのかわかるような気がする”程度にしか分からなかった。

実は10月3日はドイツ統一記念日ばかりではなく、私の誕生日でも あるので、夕食は酵母入り白ビール(Hefe Weissbier)で20年の統一ドイツ の歴史と52年に私の人生にささやかな祝杯をあげる。

2010年10月2日(土)

<<蝶々夫人>>

昨夜中に査読論文を読み終えたので、今朝は査読レポートを書きあげる。

それから旧市街に出て少し買い物。ついでに今夜のオペラのチケットも購入。

2004年にエッセンでモーツアルトの「魔笛」を観て以来、ちょっとばかし

オペラに味をしめ、近くにあまり気取らない感じの劇場があるので行って

みようか、と。

ゲストハウスに戻って昼食の後、査読レポートを見直してからメールで提出。 さて談話会の準備の続きでもと思ったが、最新版ファイルは大学のPCに入れた ままのようなので、徒歩10分ぐらいの場所にある大学へ。

結局大学に行かなくても USBメモリに最新版が入っていたことが分かったのだが、休みの日に あちこちのドアを電子キーで開けて入れるかどうかの確認にはなった。 実際、私の電子キーはコピー機やプリンターが置いてある印刷室の鍵には 使えないという初期不良があり、他にも思わぬところで使えない恐れがある。 大学から戻り、夕方までゲストハウスで談話会の準備。

それから街に出て、劇場の近くのカフェで夕食を取って19時頃に劇場へ。 19時30分開演で終わりは22時20分頃だった。

オペラの演目はプッチーニの「蝶々夫人」。 オペラのことはあまり知らないけど、この「蝶々夫人」の演出はものすごく 現代劇的で斬新ではないかと思う。 舞台装置がほとんどなくてバックダンサーみたいな人たちの、 (ひところヨーロッパで絶賛を浴びた) BUTOやブルーマンショーを彷彿とさせる動きで何もかも表現してまう みたいな感じだった。

折角前の方の席を取ったのでオーケストラの動きや音にも 注目したいし、イタリア語の歌のドイツ語訳が舞台の両端の電光掲示板に 表示されるので、それを横目で追うながらも舞台からも目が離せない。 かように目も耳もなかなか忙しいし、その割には話の内容はいまひとつぱっと しない。しかし、これで話の筋が複雑なら頭がパンクしそうだし、 やっぱりオペラは楽しいものである。

2010年10月1日(金)

<<並列処理>>

大学に通う途中のスーパーで水や砂糖などを買い、そのまま大学へ。

午前中はB先生がもちかけてきたプロジェクトの基本論文読み。

途中、ヤマト運輸から海外別送品の荷物がドイツ税関を無事に通貨した

とのメールが入ったので、フランクフルトの支店に電話を掛けて、

届けてもらう日を打ち合わせる。

電話に出た日本人の係員は、どうもドイツ語はあまり得意では ないらしく、ゲストハウスの住所を読み上げた時も慣れない様子 だった。以前、日本に帰る時にもヤマト運輸にお世話になったけれど、 エッセンのアパートに集荷に来てくれた人は、「実は僕、ドイツ語は ほとんど分からなくて、片言の英語で通してます」と言っていた。 ドイツ語が分からずにドイツの住むのは、ちょっとシンドイんじゃない かしらね。どうやって暮らしてるのかしら。

資料をほぼ読み終えたところで腹が減ってきたので、 昼食に出ることにする。私は基本的に一人で自由に食事がしたい人で、 世間でよく言うところの「食事は皆と楽しくお喋りしながらでないと 美味しくない」という神経がわからない。会話の流れを追ったり、他人 の顔色をうかがったりしてたら、気が散って何を食べてるかわからなく なる。それでは折角の料理も味わえないではないか、t。

午後もまた基本文献その2を読み始める。途中まで読んだところで帰宅。大学 とは逆方向の旧市街に出掛け、銀行でお金を下ろし、スーパーで 朝の買い物で買えなかったものをいくつか買う。

夜も少し数学。B先生が持ちかけてきたプロジェクトの他に、 「嘘論文」の後始末プロジェクト、論文レビュー3件、論文査読1件と、 色々並列処理しなければならない。しかし、ドイツに来てから ずっとそうだけど、夜9時を過ぎると猛烈に眠くなってくるので、夜は あまり仕事ができない。時差ぼけ解消がうまく行ってないのかしら。